Presse

Presse News

Behandlungsqualität im Fokus:

Universitätsklinikum und RKU legen aktuelle Ergebnisse der

Initiative Qualitätsmedizin vor

Ulm, 21.05.2025. Das Universitätsklinikum Ulm (UKU) und die RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm veröffentlichen zum dritten Mal in Folge die Ergebnisse der Initiative Qualitätsmedizin, kurz: IQM. In dem jährlich erscheinenden Qualitätsbericht wird die Behandlungsqualität von über 350 Qualitäts-kennzahlen auf der Grundlage von Routinedaten für mehr als 60 relevante Behandlungsverfahren und Krankheitsbilder dargestellt. Die Ergebnisse sind nun auf den jeweiligen Webseiten der Kliniken einsehbar.

Mit der erneuten Teilnahme an der Initiative Qualitätsmedizin setzen UKU und RKU nicht nur auf eine gründliche Analyse der Behandlungsergebnisse, sondern auch auf den ständigen Dialog mit anderen führenden Kliniken, um sich weiter zu verbessern.

„Die Veröffentlichung und der Austausch unserer Qualitätsdaten bieten uns die Möglichkeit, gezielt an den Bereichen zu arbeiten, in denen noch Potenzial für Verbesserungen besteht. Gleichzeitig sind wir stolz auf die Erfolge, die wir zum Beispiel in der Herz- und Gefäßchirurgie oder der Geburtshilfe erzielen konnten“, erklärt Prof. Dr. Udo X. Kaisers, Vorstandsvorsitzender und Leitender Ärztlicher Direktor am Universitätsklinikum Ulm sowie Vorstand der universitären Trägergruppe der IQM.

Die aktuellen IQM-Berichte belegen die ausgezeichnete Behandlung in mehreren Bereichen der me-dizinischen Versorgung am Universitätsklinikum Ulm. Dazu zählt zum Beispiel die operative Versor-gung von Patient*innen mit Herzinfarkt oder Gefäßerkrankungen. Aber auch bei den Geburten konnte die hohe Versorgungsqualität der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe weiter bestä-tigt werden.

„Unsere Teilnahme an der IQM geht über die bloße Erfüllung gesetzlicher Anforderungen hinaus“, so Dr. Oliver Mayer, Leiter der Stabsstelle Qualitäts- und Risikomanagement am UKU. „Sie ist ein Teil unseres Bestrebens, unsere medizinischen Leistungen zu hinterfragen und weiterzuentwickeln – stets mit dem Ziel, die bestmögliche Versorgung für unsere Patientinnen und Patienten zu gewähr-leisten.“

Am RKU stehen vor allem die positiven Entwicklungen in der Hüft- und Knie-Endoprothetik im Vor-dergrund. Insbesondere bei Endoprothesen-Wechsel-Operationen wird eine sehr geringe Komplika-tionsrate aufgezeigt – ein klarer Hinweis auf die hohe Behandlungsqualität und operative Erfahrung in diesem komplexen Eingriffsbereich. Außerdem konnte bei der Versorgung von Schlaganfällen, bei denen das Blutgerinnsel durch einen Katheter entfernt wird (Thrombektomie), eine weitere Verbes-serung der Qualitätsmerkmale im Vergleich zum Vorjahr festgestellt werden. Hierbei geht es neben dem Erfolg der Behandlung auch um die Optimierung der Abläufe um jedem Patienten eine schnellstmögliche Therapie zu gewährleisten, getreu dem Motto „time ist brain“.

Mit rund 450 Kliniken aus Deutschland und der Schweiz bildet die Initiative Qualitätsmedizin ein starkes Netzwerk, das durch den transparenten Austausch von Behandlungsdaten dazu beiträgt, die Qualität der Patientenversorgung landesweit zu verbessern.

„Für uns ist die Teilnahme an der IQM ein unverzichtbares Werkzeug, um die Qualität unserer Arbeit nicht nur zu messen, sondern auch aktiv zu verbessern. Wir sind überzeugt, dass diese Transparenz auch unseren Patientinnen und Patienten zugutekommt, da sie dadurch mehr Vertrauen in die Quali-tät ihrer Behandlung gewinnen“, fügt Prof. Kaisers hinzu.

RKU unter neuer Leitung: Wechsel in der Geschäftsführung an den RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm

Ulm, 25.02.2025. Einer neuen Herausforderung stellt sich seit dem 15. Februar 2025 der Freiburger Alexander Schwabe: Er übernimmt im Rahmen des bestehenden Managementvertrages der Sana Kliniken AG die Geschäftsführung der RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm, kurz: RKU. Sein Vorgänger, Sadık Taştan, leitete die 100%-ige Tochter des Universitätsklinikums Ulm (UKU) zuvor zwei Jahre lang.

„Wir sind sicher, dass Alexander Schwabe das RKU in eine Zukunft führen wird, die medizinisch, pflegerisch und wirtschaftlich nachhaltig sein wird“, so Andreas Ruland, Cluster-Geschäftsführer Bayern Süd der Sana Kliniken AG. „Wir danken Sadık Taştan für seinen engagierten Einsatz am RKU und wünschen ihm privat und beruflich alles Gute auf seinem weiteren Weg.“

Der Wechsel in der Geschäftsführung steht im Zeichen des weiteren Zusammenwachsens von RKU und UKU, um die Gesundheitsversorgung in der Region weiter zu verbessern und die Zukunftsfähigkeit beider Standorte nachhaltig zu stärken. Herr Alexander Schwabe wird seine Geschicke auch über eine mögliche vollständige Integration des RKUs hinaus am Gesundheitsstandort einbringen. Das UKU hatte 2021 bereits die 50%-igen Gesellschaftsanteile der Sana Kliniken AG übernommen und das RKU seitdem als 100%-iges Tochterunternehmen geführt.

„Mit Herrn Schwabe gewinnen wir einen Geschäftsführer mit umfangreicher Managementerfahrung und breit gefächerter Expertise“, so Prof. Dr. Udo X. Kaisers, Vorstandsvorsitzender und Leitender Ärztlicher Direktor am UKU. „Wir freuen uns auf die kommende Zusammenarbeit und heißen Herrn Schwabe herzlich willkommen in Ulm“, so Prof. Kaisers weiter. „Gleichzeitig möchten wir uns bei Herrn Taştan für seinen Einsatz und seine Tätigkeit ausdrücklich bedanken und wünschen ihm alles Gute für seinen neuen beruflichen Abschnitt.“

Alexander Schwabe war vorher als Abteilungsleiter im Geschäftsbereich Personal am Universitätsklinikum Freiburg tätig. Dort sowie an vorherigen Stationen seines Karriereweges sammelte er vielfältige Management- und Sales-Erfahrungen in verschiedenen Settings wie Kliniken, Dialyse-Einrichtungen, der Medizinprodukteindustrie sowie im Bereich Healthcare-IT. „Meine professionelle Leidenschaft ist es, nachhaltige Strukturen und Prozesse zusammen mit den beteiligten Menschen zu entwickeln, um Win-Win-Situationen zu schaffen und langfristige Beziehungen zu etablieren“, so Schwabe. Der gelernte Diplom-Pflegewirt bringt eine hohe Affinität zu Human-Resources-Themen wie Mitarbeitenden-Führung, Personalentwicklung, Coaching und Beratung sowie Leidenschaft für Digitalisierungsvorhaben mit nach Ulm.

Im Universitätsklinikum Ulm werden jährlich rund 50.000 Patient*innen stationär behandelt. Hinzu kommen knapp 300.000 ambulante Quartalsfälle. Rund 6.000 Mitarbeiter*innen leisten an den Standorten des Klinikums universitäre Spitzenmedizin. Mit 29 Kliniken und 16 Instituten bietet das Universitätsklinikum Patient*innen eine stationäre und ambulante Krankenversorgung auf höchstem Niveau. Das Universitätsklinikum Ulm verfügt über 1.200 Betten und ist das größte Klinikum zwischen Ost-Württemberg, Schwäbischer Alb, Bodensee und Allgäu. An der Ulmer Universität absolvieren rund 4.000 Studierende ein Studium an der Medizinischen Fakultät. Das Universitätsklinikum Ulm ist eines von vier Universitätsklinika in Baden-Württemberg.

Die RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm sind Kliniken der Maximalversorgung mit den Schwerpunkten Orthopädie und Neurologie. Die Orthopädische Universitätsklinik mit Querschnittgelähmtenzentrum sowie die Neurologische Universitätsklinik mit Stroke Unit bilden zusammen mit der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin den Akutbereich des RKU. Unmittelbar angeschlossen ist eine Tagesklinik zur Behandlung spezieller orthopädischer Schmerzpatienten. Die Orthopädische und die Neurologische Klinik führen den Lehr- und Forschungsauftrag für die Universität Ulm aus. Neben dem Akutbereich hält das Haus als zweite Säule der Patientenversorgung ein Zentrum für Integrierte Rehabilitation vor. Dort werden stationäre und ganztägig ambulante medizinische sowie medizinisch-berufliche und berufliche Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt. Der Bereich Berufliche Bildung mit seinen Pflegeschulen, Fortbildungsangeboten im Gesundheitsbereich sowie geförderten Bildungsmaßnahmen und Projekten komplettiert das Leistungsspektrum. Derzeit sind ca. 1000 Mitarbeiter am RKU beschäftigt. Das RKU ist eine 100%-ige Tochter des Universitätsklinikums Ulm.

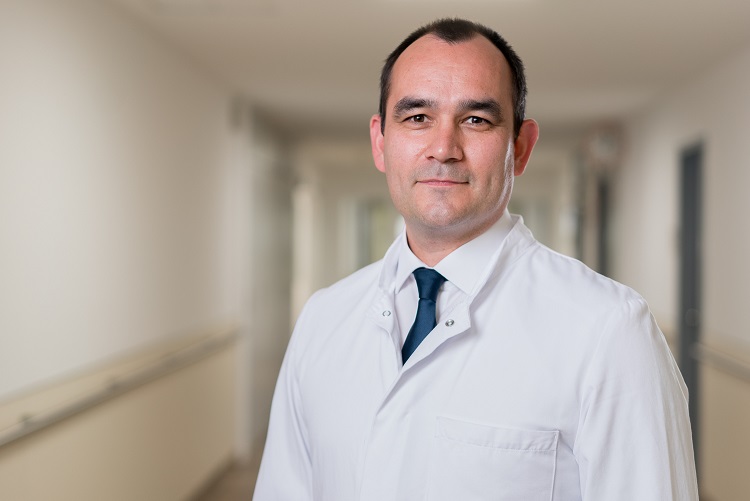

Vereinte Expertise in der Neurologie: Neurologische Universitätsklinik Ulm am RKU unter neuer Leitung

Ulm, 17.01.2025. Die Neurologische Universitätsklinik Ulm an den RKU – Universitäts- und Rehabilitati-onskliniken Ulm (RKU) wird seit Dezember 2024 von einem Führungsduo mit Expertise in den Schwerpunkten der neurodegenerativen und der neurovaskulären Erkrankungen geleitet. Prof. Dr. Jochen Weishaupt und Prof. Dr. Karl Georg Häusler übernehmen damit das Amt von Prof. Dr. Albert C. Ludolph, der in der Klinik zuvor 28 Jahre lang als Ärztlicher Direktor tätig war.

„Die Neurologische Universitätsklinik hat in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte gemacht, insbesondere bei der Erforschung und Behandlung von Erkrankungen wie der Amyotrophen Lateralsklerose, kurz: ALS, Epilepsie, Parkinson oder Multipler Sklerose. Neue Technologien und Therapien ermöglichen präzisere Diagnosen und wirksamere Behandlungsansätze – ein vielversprechender Schritt hin zu einem besseren Verständnis und Umgang mit neurologischen Erkrankungen“, so Prof. Dr. Udo X. Kaisers, Vorstandsvorsitzender und Leitender Ärztlicher Direktor am Universitätsklinikum Ulm (UKU). „Insbesondere in der Schlaganfallversorgung wurden entscheidende Fortschritte erzielt, moderne Bildgebungsverfahren und innovative Therapien wie die katheterbasierte Thrombektomie ermöglichen heute eine effektivere Behandlung, die vielen Patientinnen und Patienten eine deutlich bessere Genesungschance bietet. Umso mehr freut es uns, dass wir mit Prof. Weishaupt und Prof. Häusler zwei herausragende Experten gewinnen konnten, die die Neurologische Universitätsklinik auch in Zukunft weiter voranbringen werden.“

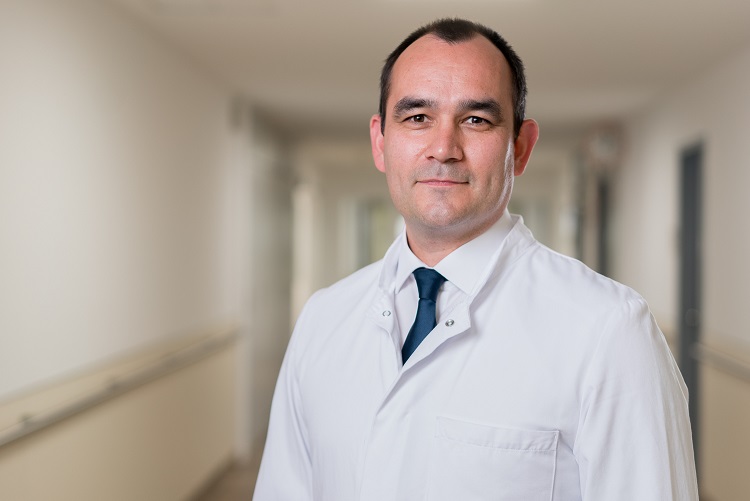

Prof. Dr. Jochen Weishaupt ist ein national und international ausgewiesener Experte im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen, mit besonderem Fokus auf ALS, die Genetik neurologischer Erkrankungen sowie die Parkinson-Erkrankung. Er war zuvor klinisch und wissenschaftlich an Standorten wie Heidelberg, Tübingen, Göttingen und Ulm tätig und hatte zuletzt an der Universitätsklinik Mannheim der Universität Heidelberg die Sektion für neurodegenerative Erkrankungen sowie den dortigen ALS-Schwerpunkt aufgebaut und geleitet. Außerdem war Prof. Weishaupt als Inhaber der Charcot-Stiftungsprofessur bereits an der Universität Ulm tätig und prägte dort maßgeblich die klinische und wissenschaftliche Arbeit im Bereich der neurodegenerativen Erkrankungen. An seiner Seite wird ein ausgewiesener Spezialist auf dem Gebiet der vaskulären Neurologie und der Schlaganfallforschung Ärztlicher Direktor der Klinik: Prof. Dr. Karl Georg Häusler.

Nach beruflichen Stationen an der Charité – Universitätsmedizin Berlin und am Universitätsklinikum Würzburg wird Prof. Häusler seine Erfahrung in der Behandlung und Prävention von neurovaskulären Erkrankungen nunmehr in Ulm einbringen, um neben der weiteren Optimierung der klinischen Versorgung auch die diesbezüglichen Forschungsbestrebungen und die überregionale Netzwerkbildung zu verstärken. Eine weitere Aufgabe von Prof. Häusler wird es sein, im Kontext der strategischen Ausrichtung die neurologische Akutversorgung am UKU auszubauen. Seine bisherigen Forschungsschwerpunkte umfassen die Akutversorgung des Schlaganfalls, die klinische Schlaganfallforschung und die Neurokardiologie. Prof. Häusler wurde im Jahr 2018 zum apl. Professor an der Charité ernannt und nahm im gleichen Jahr den Ruf auf die W2-Professur für Neurologie mit dem Schwerpunkt Schlaganfallforschung an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg an. Er war bis zur Ernennung der Universitätsprofessur für Vaskuläre Neurologie an der Universität Ulm an der Neurologischen Klinik und Poliklinik des Universitätsklinikums Würzburg als Leitender Oberarzt tätig.

Die RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm sind Kliniken der Maximalversorgung mit den Schwerpunkten Orthopädie und Neurologie. Die Orthopädische Universitätsklinik mit Querschnittgelähmtenzentrum sowie die Neurologische Universitätsklinik mit Stroke Unit bilden zusammen mit der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin den Akutbereich des RKU. Unmittelbar angeschlossen ist eine Tagesklinik zur Behandlung spezieller orthopädischer Schmerzpatienten. Die Orthopädische und die Neurologische Klinik führen den Lehr- und Forschungsauftrag für die Universität Ulm aus. Neben dem Akutbereich hält das Haus als zweite Säule der Patientenversorgung ein Zentrum für Integrierte Rehabilitation vor. Dort werden stationäre und ganztägig ambulante medizinische sowie medizinisch-berufliche und berufliche Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt. Der Bereich Berufliche Bildung mit seinen Pflegeschulen, Fortbildungsangeboten im Gesundheitsbereich sowie geförderten Bildungsmaßnahmen und Projekten komplettiert das Leistungsspektrum. Derzeit sind ca. 1000 Mitarbeiter am RKU beschäftigt. Das RKU ist eine 100%-ige Tochter des Universitätsklinikums Ulm.

40 Jahre RKU: Ein Grund zum Feiern und ein Blick in die Zukunft

Ulm, 27.11.2024. Am 20. November wurde das 40-jährige Bestehen der RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm – mit einer festlichen Gala im Congress Centrum Ulm (CCU) gefeiert. Rund 750 geladene Gäste, bestehend aus Mitarbeitern sowie Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft waren gekommen, um auf vier Jahrzehnte voller Erfolge zurückzublicken. und gleichzeitig die Weichen für eine vielversprechende Zukunft zu stellen.

RKU-Geschäftsführer Sadık Taştan hieß die Gäste herzlich willkommen und ließ in seiner Rede die Meilensteine der letzten 40 Jahre Revue passieren. Zu dem Rezept eines solchen Erfolgs zählte er die tägliche Flexibilität, sich ständig neu zu erfinden und dabei immer Humor zu bewahren. Außerdem dankte er den Partnern des RKU in seiner Rede. Prof. Dr. Udo X. Kaisers, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung und ebenfalls Geschäftsführer, hob die besondere Rolle des Standorts Ulm am Eselsberg hervor. Hier vereinen sich medizinische Versorgung, Lehre und Forschung auf einzigartige Weise. Auch die enge Zusammenarbeit mit dem Bundeswehrkrankenhaus Ulm (BWK) wurde von Prof. Kaisers gewürdigt.

Der Moderator des Abends, Marcel Wagner, führte durch eine interessante Gesprächsrunde, welche unterschiedliche Perspektiven auf die Arbeit und Entwicklung des RKU transparent machte. Zu den Teilnehmern zählten:

- Prof. Dr. med. Heiko Reichel, Ärztlicher Direktor der Orthopädischen Universitätsklinik

- Prof. Dr. med. G. Bernhard Landwehrmeyer, Ärztlicher Direktor der Klinik für Neurologie

- Dr. med. Dipl. Sportlehrer Rainer Eckhardt, Ärztlicher Direktor des Zentrums für Integrierte Rehabilitation (ZIR)

- Helene Maucher, Pflegedirektorin

- Nina Rief, Bereichsleitung Intensivstation

- Claudia Rastätter, Bereichsleitung Physiotherapie im Bereich Integrierte Rehabilitation

- Ulms ehemaliger Oberbürgermeister Ivo Gönner

Ergänzt wurden die Wortbeiträge durch eine Videobotschaft des amtierenden Ulmer Oberbürgermeisters Martin Ansbacher.

Ein besonders emotionaler Moment des Abends war die Würdigung langjähriger Mitarbeiter. Sadık Taştan und Prokurist Lars Lünnemann ehrten Kolleginnen und Kollegen, die 10, 20, 30, 31 bis 39 und seit 40 Jahren Teil der RKU-Familie sind. Viele der Geehrten betonten dabei den großartigen Teamgeist und die besondere Arbeitskultur, die das RKU prägen.

Für die musikalische Untermalung sorgte Lea Knudsen mit ihrer Band LOUNGECATS. Ergänzt wurde das Programm durch selbstgestaltete Auftritte der RKU-Mitarbeitenden: Der Chor Voices of RKU unter der Leitung von Nicole Häußler, eine unterhaltsame Einlage des Pflegehilfeteams mit dem Titel Daily Business sowie eine spektakuläre Tanzshow mit Lichteffekten begeisterten das Publikum. DJ Chris Montana brachte am Ende alle auf die Tanzfläche und verwandelte den Abend in eine ausgelassene Feier.

Das CCU erstrahlte in festlichem Glanz: Ein roter Teppich und stilvolle Dekorationen schufen eine würdige Atmosphäre. Für die Organisation des Abends sorgte Petra Huber vom Recover Klinikhotelmanagement gemeinsam mit dem Referenten der Geschäftsführung, Robin Pawellek. Im Anschluss an ein exzellentes Menu wurde eine überdimensionale, zwei Quadratmeter große Jubiläumstorte aus der Bäckerei Hurler in Günzburg präsentiert.

Das Jubiläum war ein voller Erfolg – eine gelungene Hommage an die Vergangenheit und ein motivierender Auftakt für die kommenden Jahrzehnte.

Leadership in nursing excellence: Summer School im RKU

Ulm, 06.08.2024. Zum ersten Mal fand die „Summer School“ unter dem Motto „Leadership in nursing excellence“ am RKU (Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm) statt und hat den Staffelstab von der Universitätsklinik in Antwerpen übernommen. Insgesamt 70 internationale Pflegedirektoren, Pflegeexperten (Teilnehmer und Referenten) aus ganz Europa und den USA tauschten sich über die Zukunft der Pflege und Gesundheitsversorgung aus und haben Lösun-gen.

Die Pflege steht weltweit vor großen Herausforderungen: die Alterung der Gesellschaft, steigende An-sprüche an die Versorgungsqualität und der Fachkräftemangel erfordern innovative Lösungen und starke Führung. Vor diesem Hintergrund wurde die Summer School unter dem Motto „Leadership in Nursing Excellence“ dieses Jahr zum ersten Mal im RKU in Ulm abgehalten. Über eine Woche lang hat die Veranstaltung eine einzigartige Plattform für den Austausch über evidenzbasierte Pflege, Best Prac-tices und Change Management geboten. 70 Pflege-Experten aus Amerika, Österreich, Finnland, Bel-gien und der Schweiz diskutierten zentrale Fragen zur Weiterentwicklung der Pflege und Gesundheits-versorgung und entwickelten praxisnahe Ansätze für die Umsetzung in ihren Kliniken.

Pflegeexzellenz setzt hier Maßstäbe, hier geht es darum die Professionalität der Pflege einzubringen, die zum einen Rahmenbedingungen bedürfen, die zwar unterschiedlich sind, dennoch sind die zentralen Themen weltweit die gleichen. Personenzentrierte Ansätze, Leadership, strukturelle Bevollmächtigung der Pflege, Shared Governance, professionelle Pflegepraxis, Innovation – und Entwicklung Evidenzba-sierung und der Blick über den Klinikrand waren die Themen. Nicht zuletzt war die Bedeutung des Bu-siness Case Thema, denn ohne Ökonomie keine Nachhaltigkeit.

Ein Highlight der Veranstaltung war, die Anwesenheit der Vizepräsidentin der ANCC (American Nurses Credentialing Center) Frau Dr. Rebecca Graystone. Sie begleitete die Summer School die ganze Woche und begeisterte mit Themen wie der Journey to Nursing Excellence, nicht zuletzt wurde auch ein Busi-ness Case zu verschiedenen Szenarien vorgestellt, denn ein Gesundheitssystem muss finanzierbar sein.

Der Staffelstab als Organisator wurde dem RKU vom Universitätsklinikum in Antwerpen überreicht, wo die Summer School in den Jahren zuvor stattfand. Die Teilnehmer hatten hier die Gelegenheit von den reichhaltigen Erfahrungen und Perspektiven ihrer internationalen Kollegen zu profitieren. Dieser inter-nationale Austausch fördert nicht nur den Wissenstransfer zwischen den Ländern, sondern stärkt auch die globale Gemeinschaft der Pflegeexperten, die gemeinsam an Lösungen für die Herausforderungen der Branche arbeiten.

Eines der Kernthemen der Summer School war die Aufgabe das Gesundheitssystem zu verbessern und sowohl die Patientenversorgung als auch die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter zu verbessern. Durch Weiterbildung und den Austausch von Best Practices werden die Teilnehmer befähigt, in ihren Einrich-tungen transformative Veränderungen umzusetzen. Starke Führung und evidenzbasierte Ansätze sind entscheidend, um die Versorgungsqualität zu steigern und die Arbeitsbedingungen im Pflegebereich zu verbessern.

Als eines der führenden Krankenhäuser in der Pflege ist das RKU auf dem Weg, das erste Magnetkran-kenhaus in Deutschland nach amerikanischem Vorbild zu werden. „Daher ist es uns eine große Ehre die hochkarätigen internationalen Pflegeexperten zur Summerschool am RKU begrüßen zu dürfen“, sagt Geschäftsführer Sadık Taştan.

Mit der Summer School beweist das RKU einmal mehr, dass es zu den Vorreitern in der Förderung von Exzellenz und Innovation in der Pflege und Gesundheitsversorgung gehört. Die positiven Rückmeldun-gen der Teilnehmer unterstreichen die Bedeutung solcher Plattformen, um die Pflege nachhaltig weiter-zuentwickeln und den hohen Ansprüchen an die Versorgungsqualität gerecht zu werden.

Ratiopharm Ulm absolviert erfolgreichen Medical Check im RKU

Ulm, 15.08.2024. Auch in diesem Jahr hat Profikader von ratiopharm Ulm sei-nen jährlich anstehenden Medical Check im RKU erfolgreich absolviert. Alle 15 Spieler, darunter auch internationale Neuzugänge aus Brasilien, Puerto Rico, Isral und Dänemark waren gleichzeitig vor Ort.

Seit über einem Jahrzehnt vertraut der Basketballkader von ratiopharm Ulm auf die sportmedizinische Expertise des RKU. Der jährliche Medical Check spielt eine wesent-liche Rolle in der Saisonvorbereitung und beinhaltet umfassende orthopädische sowie kardiologische Untersuchungen, um die Gesundheit und Fitness der Spieler sicherzu-stellen.

Detaillierte Untersuchungen für maximale Leistungen

Während des Medical Check durchlaufen die Spieler in etwa anderthalb Stunden eine Reihe sorgfältiger Untersuchungen unter der Aufsicht von Prof. Dr. Dornacher sowie Dr. Angenendt. Die orthopädischen Spezialisten des RKU führen klinische Begutach-tungen der Gelenke – inklusive Sprung-, Knie-, Hüft-, Schulter-, Ellbogen-, Hand-, und Fingergelenken – sowie der Wirbelsäule durch. Zusätzlich werden frühere Verletzun-gen besprochen und bei Bedarf ergänzende diagnostische Maßnahmen durchgeführt. Weiterer zentraler Bestandteil des Medical Checks ist die kardiologische Untersu-chung unter der Leitung von Dr. Marc Röderer. Jene umfasst EKG sowie eine Echo-kardiographie, um die Herzgesundheit der Spieler zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie den hohen physischen Anforderungen der bevorstehenden Saison gewach-sen sind.

Funktionelle Tests zur Ermittlung der Fitness

Neben den medizinischen Untersuchungen führen die Physiotherapeuten und Athle-tiktrainer des Teams spezifische funktionelle Tests durch, darunter den Y-Balance-Test oder den Functional Movement Screen. Diese Tests dienen dazu, die aktuelle

Fitness der Spieler zu beurteilen und potenzielle Schwachstellen in deren Bewegungs-mustern zu erkenn und anzugehen.

Positive Ergebnisse und Optimismus für die Saison

Die Ergebnisse des diesjährigen Medical Checks waren durchweg positiv. Das allge-meine Fitnesslevel des Teams liegt auf einem hohen Niveau, womit alle Spieler die medizinischen Anforderungen für die kommende Saison erfüllen und ihre Verträge un-terzeichnen können.

„Dass wir den gesamten Kader – insbesondere Spieler aus Übersee – gleichzeitig hier begrüßen konnten, ist eine Seltenheit. Umso erfreulicher ist es, dass der Medical Check reibungslos verlaufen ist und die Spieler bestens vorbereitet in die neue Saison starten können“, so Prof. Dr. Daniel Dornacher, Teamarzt ratiopharm Ulm sowie Ober-arzt der Orthopädie am RKU.

Sommerfest der Rollstuhlfahrer am Thalfinger See

Am Donnerstag, 25. Juli 2024, feiern das Querschnittgelähmtenzentrum am RKU Ulm und seine gemeinnützige Fördergemeinschaft (FGQZ Ulm) mit Beginn um 11.30 Uhr ihr 35. Sommerfest. Querschnittgelähmte, deren Angehörige und Freunde und Mitglieder der Fördergemeinschaft sind herzlich an den Thalfinger See eingeladen.

Wie jedes Jahr gibt es für die Gäste ab 11.30 Uhr auf dem Gelände der Seglergemeinschaft Thalfingen ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot mit Mittagessen, Grillspezialitäten sowie Kaffee und Kuchen in der idyllischen Umgebung des Thalfinger Sees. Am Abend gibt es zusätzlich kleine Snacks, um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen.

Dr. Yorck-Bernhard Kalke, Leiter des Querschnittgelähmtenzentrums am RKU und Vorsitzender der FGQZ Ulm, freut sich auf das Sommerfest und hebt hervor, dass das Fest für alle 400 bis 500 Teilnehmer eine Bereicherung darstellt, da man hier in entspannter Atmosphäre in den Austausch treten kann. Dieser fest wiederkehrende Termin immer am Donnerstag nach dem Schwörmontag bietet zudem die optimale Gelegenheit auf ein Wiedersehen für die Teilnehmer, die einen weiteren Weg auf sich nehmen müssen.

Neben der kulinarischen Versorgung wird ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Tombola und Versteigerung bereitgestellt. Außerdem sorgt die Wasserwacht Neu-Ulm während des Festes für die Sicherheit aller.

Herausragende Universitätsmedizin

28 Medizinerinnen und Mediziner des Universitätsklinikums Ulm und der RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm in Focus-Ärzteliste ausgezeichnet

Die Ärzteliste 2024 des Nachrichtenmagazins Focus rankt Deutschlands Top-Medizinerinnen und -Mediziner. Unter ihnen befinden sich auch 28 Expertinnen und Experten des Universitätsklinikums Ulm (UKU) sowie der RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm, die insgesamt 43 verschiedene Fachbereiche abdecken.

„Die Auszeichnungen bestätigen die hohen Qualitätsstandards unserer Ärztinnen und Ärzte“, betont Prof. Dr. Udo X. Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstands-vorsitzender des Universitätsklinikums Ulm. „Damit unterstreicht die diesjährige Liste die exzellente medizinische Versorgung, die das Universitätsklinikum für die Patientinnen und Patienten in der Region bietet“, so Prof. Kaisers weiter.

RKU-Geschäftsführer Sadık Taştan hebt das hohe Leistungsniveau ebenfalls hervor: „Die Auszeichnung unserer Ärzte belegt die sehr gute medizinische Qualität, die insbesondere Dank des herausragenden Einsatzes aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzielt wird.“

In das Ranking der Focus-Ärzteliste flossen über 4.100 Expert*innen für 126 Erkrankungen und Fachgebiete mit ein. Anhand Kriterien wie Reputation, Qualifikation und Wissenschaft erstellte Focus-Gesundheit gemeinsam mit dem Rechercheinstitut FactField (Hubert Burda Media) eine Rangliste, die Patient*innen auf der Suche nach geeigneten Spezialist*innen für die verschiedensten medizinischen Behandlungen eine Orientierungshilfe und Informationsübersicht liefern soll.

Die aus dem RKU aufgeführten Universitätsmediziner mit ihren Fachgebieten:

Prof. Dr. Timo Zippelius, Leiter der Sektion Wirbelsäule (RKU)

- Chronische Schmerzen

- Wirbelsäulenchirurgie

Prof. Dr. Hayrettin Tumani, Oberarzt und Leiter – MS-Sprechstunde/entzündliche ZNS-Erkrankungen (RKU)

- Multiple Sklerose

Prof. Dr. Jan Kassubek, Leitender Oberarzt der Klinik für Neurologie (RKU)

- Parkinson

Prof. Dr. Heiko Reichel, Ärztlicher Direktor der Orthopädischen Klinik (RKU)

- Hüftchirurgie

- Kniechirurgie

Prof. Dr. Thomas Kappe, Leitender Oberarzt und Sektionsleiter Sportorthopädie, Schulter- und kniegelenkerhaltende Chirurgie der Orthopädischen Klinik (RKU)

- Kniechirurgie

- Schulterchirurgie

Digitales strahlenarmes Röntgensystem im RKU im Einsatz

Genauere Diagnosen, verbesserte Arbeitsabläufe und höhere Patientensicherheit: Im RKU ist ein neues digitales Röntgensystem im Einsatz.

Das innovative System YSIO X.pree von Siemens ermöglicht den Medizinisch-technischen Radiologie Assistenten (MTRA) die Patienten für das Röntgenbild präziser zu positionieren und zu überwachen. „Das ist besonders relevant, wenn sich der Patient zwischen der Lagerung und dem Zeitpunkt der Strahlenauslösung bewegt“, sagt Jennifer Arnold, Bereichsleitung Röntgen im RKU. Fehlaufnahmen könnten so vermieden werden.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in den radiologischen Geräten ermöglicht eine automatisierte Anpassung der Bildgebung. Diese Technologie erkennt die Lage und die ungefähre Körperdicke des Patienten und passt die notwendigen Parameter automatisch an.

Gleichzeitig liefert das neue System eine bessere Bildqualität und weniger Strahlenbelastung für die Patienten, insbesondere bei Aufnahmen von Kindern. Die schicke Meeres-Optik in den neu renovierten Räumen trägt zudem zu einer beruhigenden Atmosphäre im Röntgen bei und sorgt für ein entspanntes Arbeitsumfeld.

Die Arbeitsprozesse der MTRA werden optimiert und die Abläufe und Untersuchungen verkürzt – für die Mitarbeiter der Radiologie ein ergonomischeres und effizienteres Arbeiten.

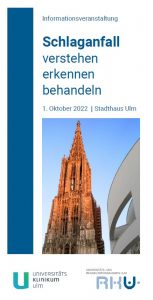

Stroke Unit des RKU erneut als überregionale Schlaganfall-Einheit zertifiziert

Die Stroke Unit am RKU ist wieder nach dem Qualitätsstandard der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft und der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe als überregionale Stroke Unit (mit 11 Betten) für weitere drei Jahre zertifiziert worden.

Der Schlaganfall kommt für die meisten Patienten aus heiterem Himmel und kann sie aus ihrem normalen Leben innerhalb von Sekunden in die Abhängigkeit und Pflegebedürftigkeit reißen. Er zählt in Deutschland zusammen mit Herz- und Krebserkrankungen zu den häufigsten Todesursachen und gilt als häufigste Ursache einer bleibenden Behinderung.

Eine schnelle Behandlung auf einer speziellen Schlaganfallstation (Stroke Unit) erhöht die Überlebenschance und kann das Ausmaß einer möglichen Behinderung deutlich vermindern.

In der Stroke Unit der Neurologischen Universitätsklinik am RKU werden Betroffene in dieser Situation exzellent und auf medizinisch höchstem Niveau versorgt. Die Stroke Unit des RKU wurde jetzt erneut von der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) und der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe bestätigt, in Form des Zertifikates „Überregionale Stroke Unit“.

Zu den Voraussetzungen für eine Zertifizierung als Stroke Unit mit überregionalem Versorgungsauftrag gehört, unter vielen anderen Anforderungen wie beispielsweise die personelle oder apparative Ausstattung, eine jährliche Fallzahl größer 450. Diese Anforderung wird am RKU mit jährlich über 1200 stationär behandelten Patienten mit Schlaganfall weit übertroffen.

Aufgrund der hohen Patientenzahl und des unmittelbaren Zugriffes als Universitätsklinik auf neueste Forschungsergebnisse und Studien besteht eine besondere Expertise in der Behandlung von Schlaganfällen.

„Jede Minute zählt, der Schlaganfall ist immer ein Notfall“, sagt die Leiterin der Stroke Unit am RKU, Oberärztin Dr. Susanne Müller. In der Akutphase sollte er idealerweise auf einer Neurologischen Stroke Unit behandelt werden. „Im RKU geschieht dies interdisziplinär auf höchstem Niveau.“

In der Diagnostik und Therapie des Schlaganfalles wurden in den letzten Jahren enorme Fortschritte erzielt: So ist es möglich, fast alle Gefäßverschlüsse wieder zu eröffnen und auch Patienten mit sehr schweren Schlaganfällen das Leben zu retten.

Durch die Verbindung von schneller Diagnostik, rascher und gezielter Intervention und der engen Verknüpfung von Akuttherapie und Rehabilitation erhalten die betroffenen Patienten eine gute Perspektive, wieder in das normale Leben zurückkehren zu können.

Dazu tragen im RKU die verschiedenen interdisziplinären Schnittstellen in der Schlaganfallbehandlung bei, wie die Neuroradiologische Abteilung, die Pflege, Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie sowie wie der Sozialdienst.

Geschäftsführer Sadık Taştan dankte allen Beteiligten für die gemeinsam erbrachte Leistung. „Die erneute Zertifizierung spiegelt die hervorragende Versorgungsqualität der Schlaganfallbehandlung im RKU wider“, so Taştan.

Die Stroke Unit am RKU wurde 1999, also vor 25 Jahren, mit dem Ziel eröffnet, Patienten mit akutem Schlaganfall einer raschen Akuttherapie, Diagnostik sowie zur Einleitung der geeigneten vorbeugenden Maßnahmen zuzuführen. 2016 wurde eine neue Notaufnahme eröffnet.

Sie ermöglicht neben modernster Technik auch kürzere Wege und bietet Patienten, Angehörigen und Personal eine angenehme Umgebung mit kurzen Wegen und Ruhezonen.

Sponsoring für Spitzensport

Spitzensport trifft Hochleistungsmedizin und Spitzenrehabilitation: Die RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm unterstützen künftig die Turnabteilung des TSV Pfuhl.

Das RKU engagiert sich als Sponsor des Neu-Ulmer Vereins und tritt visuell als Partner des Sports in mehreren Bereichen auf: Mit einem großen Werbebanner, welches in der Trainingshalle des TSV Pfuhl auf die neue Kooperation hinweist; ebenso erscheint das RKU auf den Saisonshirts der Turner.

Der Kontakt zum Verein kam über Dr. Tuğrul Koçak zustande, Oberarzt an der Orthopädischen Universitätsklinik am RKU, ehemaliger Turner und noch bei den dortigen Alt-Herren aktiv.

Als größte Sportlergruppe hat die Turnabteilung des TSV Pfuhl eine lange Tradition. Der Verein bietet neben dem Breitensportangebot von Gymnastik über Mutter-Kind-Turnen auch Geräteturnen und wird in der nächsten Saison wieder mit mehreren Athleten im Leistungs- und Spitzensport antreten, die in der 1. Bundesliga turnen.

„Wir freuen uns, den Verein und den turnerischen Spitzensport in Pfuhl mit unserem Beitrag zu unterstützen“, sagte RKU-Geschäftsführer Sadık Taştan bei der Übergabe des Werbebanners an Michael Wolfgang, Abteilungsleiter Turnen beim TSV Pfuhl. Schon seit vielen Jahren vertrauten Turnerinnen und Turner des TSV Pfuhl bei medizinischen Fragen dem RKU, ergänzt Michael Wolfgang, wodurch die Zusammenarbeit über das Sponsoring hinausgehe.

Abdurrahman Aydın gibt seine Träume nicht auf

Bei dem schweren Erdbeben in der Türkei 2023 verlor Abdurrahman Aydın beide Beine. Seinen Lebenswillen und sein großes Hobby, das Tauchen, gibt der 19-Jährige aber nicht auf. Im RKU in Ulm wird der junge Mann aus Südanatolien derzeit kostenlos behandelt. Eine weitere Operation und Therapiemaßnahmen im Zentrum für Integrierte Rehabilitation des RKU sollen ihm helfen, sein weiteres Leben bestmöglich zu gestalten.

Bei dem schweren Erdbeben in der Türkei 2023 verlor Abdurrahman Aydın beide Beine. Seinen Lebenswillen und sein großes Hobby, das Tauchen, gibt der 19-Jährige aber nicht auf. Im RKU in Ulm wird der junge Mann aus Südanatolien derzeit kostenlos behandelt. Eine weitere Operation und Therapiemaßnahmen im Zentrum für Integrierte Rehabilitation des RKU sollen ihm helfen, sein weiteres Leben bestmöglich zu gestalten.

Am 6. Februar 2023 erschütterte ein schweres Erdbeben der Stärke 7,7 die Stadt Kahramanmaraş im Südosten der Türkei, 100 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Der damals 18-jährige Abdurrahman Aydın und seine Mutter wurden in ihrem Haus verschüttet. 15 Stunden saßen sie in den Trümmern fest, bis sie schließlich befreit wurden.

Abdurrahman Aydın kam in ein Krankenhaus, drei Tage später wurden ihm beide Beine amputiert. Seine Mutter konnte trotz ärztlicher Intervention nicht gerettet werden. Heute lebt der junge Mann mit seinem Vater und seiner Schwester, die das Erdbeben im Haus ihrer Großmutter überlebte, in der Hauptstadt Ankara.

Ins RKU nach Ulm kam Abdurrahman Aydın schließlich Ende März 2024. Der Kontakt kam über Prof. Hayrettin Tumani, Oberarzt an der Neurologischen Klinik am RKU, zustande. Er stammt ebenfalls gebürtig aus der Erdbebenregion Hattay und hatte Kontakt zu einem ehrenamtlichen Helfer aus Aalen. Durch ihn erhielt Prof. Tumani wiederum Kontakt zu einem Verein für Körperbehinderte und erfuhr so von Abdurahmans Geschichte.Mittlerweile wurde der 19-jährige junge Mann erfolgreich im RKU operiert und auf seine neuen, qualitativ hochwertigen Prothesen vorbereitet. Mit denen wird er wieder gehen können und ein Stück Freiheit zurückgewinnen.

Nach der OP geht es Abdurrahman Aydın gut, er absolviert ein straffes Programm im Zentrum für Integrierte Rehabilitation am RKU unter Leitung von Dr. Rainer Eckhardt. Über die ganzheitliche und fürsorgliche Behandlung dort, die aufgrund des großartigen Engagement vieler RKU-Mitarbeiter so gut verläuft, ist Aydin dankbar. Die Kosten für die Operation und den Therapieaufenthalt im Krankenhaus hat das RKU übernommen.

Nach der OP geht es Abdurrahman Aydın gut, er absolviert ein straffes Programm im Zentrum für Integrierte Rehabilitation am RKU unter Leitung von Dr. Rainer Eckhardt. Über die ganzheitliche und fürsorgliche Behandlung dort, die aufgrund des großartigen Engagement vieler RKU-Mitarbeiter so gut verläuft, ist Aydin dankbar. Die Kosten für die Operation und den Therapieaufenthalt im Krankenhaus hat das RKU übernommen.

Seinen großen Traum, das Tauchen und Schwimmen, mit dem er im Alter von 15 Jahren begann, gibt der junge Mann nicht auf. Auch sein Trauma, das er durch das Erdbeben erlitten hat, möchte er damit lindern. „Ich hatte vor dem Erdbeben Ziele und werde diese nicht verlieren“, wird Aydin in einer türkischen Zeitung zitiert, die über ihn berichtete. Auch ohne Beine möchte er eine Universität besuchen und studieren, später vielleicht Elektroingenieur werden. Mit der Unterstützung des RKU kann ihm das in Zukunft gelingen.

Spendenaufruf:

Für ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben benötigt Abdurrahman Aydin moderne Prothesen. Hierbei ist er auf großzügige Unterstützung angewiesen. Jede Spende trägt dazu bei, Abdurrahmans Traum von einer besseren Zukunft wahr werden zu lassen. Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass er wieder auf eigenen Beinen stehen kann – im wahrsten Sinne des Wortes.

Spenden können auf das folgende Konto des RKU überwiesen werden:

Kontoinhaber: RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm gGmbH

IBAN: DE91 6305 0000 0000 0022 11 SWIFT BIC: SOLADES1ULM

Verwendungszweck: Prothesenspende für Abdurrahman Aydın

Das Team RKU war am Sonntag erneut beim weltweit größten Benefiz-Lauf „Wings for Life World Run“ in München am Start. Unter dem Motto „Laufen für die, die nicht laufen können“, waren 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer* im Olympiapark München, mit der offiziellen App über 30.000 in Deutschland zeitgleich unterwegs. Die Startgelder in Höhe von 3237 Euro fließen komplett in die Rückenmarksforschung.

Das Team RKU war am Sonntag erneut beim weltweit größten Benefiz-Lauf „Wings for Life World Run“ in München am Start. Unter dem Motto „Laufen für die, die nicht laufen können“, waren 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer* im Olympiapark München, mit der offiziellen App über 30.000 in Deutschland zeitgleich unterwegs. Die Startgelder in Höhe von 3237 Euro fließen komplett in die Rückenmarksforschung.

„Laufen für alle, die es selbst nicht können“ heißt das Motto des weltweit größten Benefiz-Laufs „Wings for Life World Run“. Weltweit gingen am Sonntag um 13 Uhr über 265.000 Menschen gleichzeitig gemeinsam für ein Ziel an den Start: Die Heilung der Querschnittlähmung. Vor Ort war auch wieder ein 50-köpfiges Lauf-Team des RKU, darunter RKU-Geschäftsführer Sadik Taştan, Pflegedirektorin Helene Maucher und Dr. Yorck-Bernhard Kalke, Leiter des Querschnittgelähmtenzentrums am RKU, sowie Mitarbeiter und auch viele Rollstuhlfahrer, die schon einmal Patient im Querschnittgelähmtenzentrum des RKU waren.

Für die Teilnehmer ging es weniger um eine gute Zeit, sondern um den Spaß, gemeinsam zu laufen und mit dem Rollstuhl zu fahren. Die Ziellinie kam dabei von hinten immer näher: Das so genannte Catcher Car fuhr 30 Minuten nach dem Startschuss los und holte die Läufer und Rollstuhlfahrer nach und nach ein. Für die Rückkehr ins Olympiastadion wurden Shuttle-Busse eingesetzt.

Alle Startgelder des Laufs fließen in die Rückenmarksforschung und helfen, diese voranzutreiben. Insgesamt hat das Team RKU eine passable Strecke von 582 Kilometern zurückgelegt und mit den vom RKU übernommenen Startgeldern 3237 Euro für den guten Zweck gespendet.

Experten informieren über Schlaganfall und Diabetes

Ulm, 22. April 2024. Gesundheitsrisiken kennen, Symptome deuten – Aufklärung kann Leben retten. Das RKU engagiert sich aktiv für die Kampagne „Herzenssache Lebenszeit“. Am Dienstag, 23. April 2024, von 10 bis 16 Uhr, kommt dazu wieder ein roter Infobus auf den Hans-und-Sophie-Scholl-Platz in Ulm. Ärzte und Experten, unter anderem aus dem RKU Ulm, stehen für Fragen rund ums Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall- und Diabetesprävention zur Verfügung.

Ulm, 22. April 2024. Gesundheitsrisiken kennen, Symptome deuten – Aufklärung kann Leben retten. Das RKU engagiert sich aktiv für die Kampagne „Herzenssache Lebenszeit“. Am Dienstag, 23. April 2024, von 10 bis 16 Uhr, kommt dazu wieder ein roter Infobus auf den Hans-und-Sophie-Scholl-Platz in Ulm. Ärzte und Experten, unter anderem aus dem RKU Ulm, stehen für Fragen rund ums Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall- und Diabetesprävention zur Verfügung.

Der signalrote Infobus der von Boehringer Ingelheim ins Leben gerufenen Aufklärungsinitiative „Herzenssache Lebenszeit“ hält am Dienstag, 23. April 2024, auch in Ulm. Interessierte haben hier die Möglichkeit, im direkten Gespräch offene Fragen zu klären und ihr persönliches Risiko für Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie einen Schlaganfall testen zu lassen. Hierfür werden beispielsweise Blutdruck, Blutzucker- und Cholesterinwerte gemessen. Informationsmaterialien sorgen für zusätzliche Aufklärung über Risikofaktoren, darunter Vorhofflimmern, eine häufig zu spät diagnostizierte Herzrhythmusstörung.

„Durch unsere Beratung der Menschen vor Ort möchten wir zur Aufklärung beitragen und dadurch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfälle verhindern“, sagt Dr. Susanne Müller, Oberärztin an der Neurologischen Universitätsklinik am RKU. Sie ist Regionalbeauftragte der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe.

Neben den Experten aus dem RKU und der Herzklinik Ulm informieren auch Experten des Endokrinologikums Ulm unter der Leitung von Prof. Dr. Werner Kern zum Thema Diabetes. Prof. Kern ist Initiator der Veranstaltung in Ulm.

Rund 270.000 Menschen erleiden jährlich einen Schlaganfall. Neben dem Alter, Vorhofflimmern und dem familiären Risiko spielen einige Faktoren eine Rolle, die selbst beeinflusst werden können. So zum Beispiel Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes.

Herzinsuffizienz, auch Herzschwäche genannt, ist eine häufig auftretende Folgestörung vieler Erkrankungen des Herzens, bei der das vom Herzen geförderte Blutvolumen zur Sicherstellung seines Bedarfes nicht ausreicht. Sie kann rasch zum Tode mit vorheriger schwerer Leistungsminderung führen. Weltweit haben circa 26 Millionen Menschen eine Herzinsuffizienz.

Eine Diabeteserkrankung bei einem Patienten im Alter von 60 Jahren kann die Lebenserwartung im Vergleich zu einem Menschen ohne Diabetes um bis zu sechs Jahre verkürzen. Diabetes und ein Herzinfarkt oder Schlaganfall in der Historie bei einem Patienten im Alter von 60 Jahren kann die Lebensdauer sogar um bis zu 12 Jahre im Vergleich zu jemandem ohne diese Erkrankungen verkürzen.

Vor dem Hintergrund einer ansteigenden Tendenz der Erkrankungszahlen als auch dem erheblichen Risiko für Folgeerkrankungen ist leicht erkennbar, dass eine gezielte Aufklärung über die Zusammenhänge zwischen Diabetes und der kardiovaskulären Erkrankungen wie Schlaganfall, Vorhofflimmern, Herzinfarkt oder Herzinsuffizienz notwendig ist.

Der Infobus tourt in Kooperation mit Boehringer Ingelheim und der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe durch ganz Deutschland.

Weitere Stationen im Internet unter:

https://www.herzenssache-lebenszeit.de/info-tour

Das gemeinsame Malen als Leidenschaft

Viele verschiedene Künstler – und doch jeder einzigartig: Die Künstlergruppe „einzigARTig“ aus den Landkreisen Günzburg und Dillingen hat sich zusammengefunden und geht seit vielen Jahren einer Leidenschaft nach: der Freude am gemeinsamen Malen und Experimentieren. Ab 12. April 2024 stellen sie ihre Werke im RKU aus.

Viele verschiedene Künstler – und doch jeder einzigartig: Die Künstlergruppe „einzigARTig“ aus den Landkreisen Günzburg und Dillingen hat sich zusammengefunden und geht seit vielen Jahren einer Leidenschaft nach: der Freude am gemeinsamen Malen und Experimentieren. Ab 12. April 2024 stellen sie ihre Werke im RKU aus.

Vier Künstlerinnen und ein Künstler gehören der Gruppe an: Angelika Haschler, Sabine Jager, Tatjana Dietzmann, Evelyn Söll sowie Günther Flor. So unterschiedlich sie selbst sind, so unterschiedlich sind auch ihre fertigen Bilder. Die große Bandbreite moderner Acrylmalerei zeigen sie in verschiedenen Techniken, wie z. B. pinseln, spachteln, schütten, kratzen, wischen oder collagieren. Jede Farbe, jeder Bildträger und jede Grundierung haben einen individuellen Charakter und beeinflussen sich gegenseitig. Vollendet werden die Kunstwerke schließlich durch gewollte und gezielte Ergänzungen des Ganzen.

Die Künstlergruppe „einzigARTig“ hat bereits bei mehreren Einzel- und Gruppenausstellungen ihre Bilder präsentiert. Ab Freitag, 12. April 2024, sind die einzigartigen Werke auch im Therapieflur des RKU (Untergeschoss) zu bestaunen.

Erneute Auszeichnung

27 Ärztinnen und Ärzte von RKU und Uniklinikum Ulm

Sie gehören zu den Top-Mediziner*innen in Deutschland: In der „Stern-Ärzteliste 2024“ werden 27 Ärzt*innen des Universitätsklinikums Ulm (UKU) und der RKU-Universitäts-und Rehabilitationskliniken Ulm in insgesamt 30 verschiedenen Fachbereichen ausgezeichnet.

Das Magazin Stern ermittelt jährlich gemeinsam mit dem unabhängigen Rechercheunternehmen Munich Inquire Media (MINQ) die ausgezeichneten Ärzt*innen. Die Auswahlkriterien umfassen Fachexpertise, Engagement in Fachgesellschaften, Veröffentlichungen, Fallzahlen und Patientenbewertungen. Überdies werden Befugnisse zur Weiterbildung sowie Zertifikate als Qualitätsindikatoren gewertet.

Aus dem RKU wurden in Ihren Fachgebieten ausgezeichnet:

Orthopädie

- Hüftchirurgie & Knieendoprothetik

Prof. Dr. Heiko Reichel

Ärztlicher Direktor für Orthopädie

Neurologie

- Parkinson

Prof. Dr. Jan Kassubek

Leitender Oberarzt für Neurologie - Multiple Sklerose

Prof. Dr. Hayrettin Tumani

Oberarzt für Neurologie

Radiologie

- Interventionelle Radiologie

PD Dr. med. Kornelia Kreiser

Chefärztin in der Abteilung für Radiologie und Neuroradiologie

Anästhesiefortbildung Tutorium Compact

Nach dreijähriger Pause fand im RKU erstmals wieder das Tutorium Compact statt. Bei der Fortbildung lernten die Teilnehmer in Theorie und Praxis alles rund um die periphere Regionalanästhesie – also wie man Patienten genau in der Körperregion betäubt, an der eine Operation ansteht.

Das regionale Verfahren ist oft schonender als eine Vollnarkose, da nur Nerven oder Nervengruppen betäubt werden müssen. Die Patienten behalten bei der Operation das Bewusstsein oder bekommen nur einen Dämmerschlaf. Im RKU waren zu diesem Kurs Teilnehmer aus acht verschiedenen Kliniken zu Gast – und durchweg zufrieden. Sie konnten nach einem theoretischen Grundlagenteil das erlernte Wissen am nächsten Tag im Operationssaal in der Praxis anwenden und üben. Darüber hinaus gab es einen regen kollegialen Erfahrungsaustausch aller Beteiligten.

Das regionale Verfahren ist oft schonender als eine Vollnarkose, da nur Nerven oder Nervengruppen betäubt werden müssen. Die Patienten behalten bei der Operation das Bewusstsein oder bekommen nur einen Dämmerschlaf. Im RKU waren zu diesem Kurs Teilnehmer aus acht verschiedenen Kliniken zu Gast – und durchweg zufrieden. Sie konnten nach einem theoretischen Grundlagenteil das erlernte Wissen am nächsten Tag im Operationssaal in der Praxis anwenden und üben. Darüber hinaus gab es einen regen kollegialen Erfahrungsaustausch aller Beteiligten.

„Wir freuen uns über die gute Resonanz des Tutoriums“, sagt Dr. Jörg Winckelmann, Chefarzt Anästhesie im RKU. „Das Tutorium Compact soll künftig wieder fester Bestandteil in der Abteilung Anästhesie im RKU werden und regelmäßig stattfinden.“ Darüber hinaus wünsche man sich auch, dass die Methoden der regionalen Anästhesie langfristig weiter Verbreitung finden.

Eine Projektgruppe sorgt für mehr Sensibilisierung und Aufklärung

Ein Delir ist ein häufig auftretendes, komplexes Krankheitsbild bei stationären Patient*innen – oftmals wird es jedoch nicht als solches erkannt. Um dem entgegenzuwirken und für die Erkrankung ein stärkeres Bewusstsein bei den Mitarbeitenden zu schaffen, wurde am Universitätsklinikum Ulm (UKU) 2023 eine eigene Projektgruppe ins Leben gerufen, an der das RKU beteiligt ist. Anlässlich des World Delirium Awareness Days am 13. März veranstaltete diese ein Symposium für alle Interessierten.

Als „Delir” wird im Allgemeinen eine plötzlich auftretende, akute Wesensänderung im Rahmen einer schweren Akuterkrankung bezeichnet. Die Krankheit tritt bei stationären Patient*innen in der Klinik sowie in Pflegeeinrichtungen sehr häufig auf. „Das Erscheinungsbild eines Delirs ist vielfältig, es reicht von Apathie und Schläfrigkeit bis hin zu Unruhe, Aggressivität und Halluzinationen, erklärt Dr. Lena Schulte-Kemna, Oberärztin an der Klinik für Innere Medizin I am UKU.

Zudem bestehen häufig Störungen der Orientierung und des Gedächtnisses. Unterschiedliche Ursachen können dabei ein Delir auslösen, darunter Infektionen, Operationen oder eine intensivmedizinische Behandlung. Besonders häufig sind außerdem ältere Menschen (> 65 Jahre) sowie Personen mit einer Demenz betroffen, prinzipiell kann jeder Mensch in jeder Lebensphase ein Delir entwickeln.

Obwohl das Delir kein seltenes Krankheitsbild ist, werden die Symptome oftmals nicht schnell genug mit der Erkrankung in Verbindung gebracht. Unentdeckt und unbehandelt kann ein Delir u.a. den Krankenhausaufenthalt verlängern, das Demenzrisiko erhöhen und sich generell lebensbedrohlich auswirken. Deshalb ist es wichtig, bereits früh Risikopatient*innen zu identifizieren und vorbeugende Maßnahmen einzuleiten.

Aus diesem Grund wurde im vergangenen Jahr am Universitätsklinikum Ulm die Projektgruppe Delir gegründet. Diese ist ein Zusammenschluss von ärztlichen und pflegerischen Mitarbeitenden des UKU, der RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm gGmbH und der Agaplesion Bethesda Klinik Ulm. Organisatorische Unterstützung erhält die Gruppe von Mitarbeitenden des Qualitätsmanagements.

Ziel des Leuchtturmprojekts ist es, bei allen an der Krankenversorgung Mitwirkenden (Pflege, Ärztinnen und Ärzte, Physiotherapie u.v.a.) die Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Patient*innen mit einem Delir nachhaltig zu verbessern. „Es ist mir und der gesamten Projektgruppe ein großes Anliegen, bei allen Berufsgruppen ein stärkeres Bewusstsein für das häufig zu wenig beachtete, komplexe Krankheitsbild Delir zu entwickeln und darüber hinaus die möglichen Präventionsmaßnahmen und Behandlungsmöglichkeiten zu etablieren und verlässlich durchzuführen”, verdeutlicht Prof. Dr. Eberhard Barth, Oberarzt an der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am UKU, der an der Entstehung des Projekts maßgeblich beteiligt ist.

Die Basis für die Vernetzung der verschiedenen Fachabteilungen innerhalb des UKU – in enger Kooperation mit dem RKU und der Agaplesion Bethesda Klinik Ulm – wurde mit der Gründung der Projektgruppe bereits geschaffen. In weiteren Schritten sollen sukzessiv auch ambulante Leitungserbringer, wie niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, ambulante Pflegedienste sowie Pflegeheime, in das Projekt eingebunden werden. So kann die Versorgung der Patient*innen an der Schnittstelle zwischen dem stationären und ambulanten Bereich optimiert werden.

„Im Laufe dieses Jahres möchten wir zudem Lehrgänge und Intensivseminare für alle Mitarbeitenden in der Patientenversorgung anbieten und durchführen, um diese für die Betreuung von Delir-Patientinnen und -patienten bestmöglich zu qualifizieren. Denn nur durch die enge Zusammenarbeit aller Berufsgruppen und mit Hilfe aktueller Behandlungspfade können wir eine effektive Risikoreduktion sowie die Verbesserung von Behandlungsergebnissen bei unseren Patientinnen und Patienten erreichen“, so Dr. Margarete Reiter, Pflegedienstleitung am UKU und ebenfalls an dem Leuchtturmprojekt beteiligt.

Darüber hinaus veranstaltete die Projektgruppe anlässlich des World Delirium Awareness Days am 13. März erstmals in diesem Jahr ein Symposium für das Fach- und Laienpublikum am Universitätsklinikum Ulm, um über das Krankheitsbild aufzuklären.

In verschiedenen Vorträgen informierten die Referent*innen die rund 100 Anwesenden zu Themen wie Delir auf der Intensivstation, Delirprävention durch Angehörige oder Delir in der Geriatrie. Darüber hinaus erhielten die Teilnehmenden anhand von (bildlichen sowie audio-visuellen) Fallvorstellungen auch einen direkten Eindruck von dem Krankheitsbild, konnten Fragen stellen und sich untereinander sowie mit den Referent*innen austauschen.

(Quelle: UKU)

Zum 50. Geburtstag von ratiopharm hat der Mutterkonzern Teva 2.000 Euro an die Fördergemeinschaft für das Querschnittgelähmtenzentrum des RKU e. V.(FGQZ) gespendet. Insgesamt gingen 50.000 Euro an zehn gemeinnützige Vereine.

Die Fördergemeinschaft wurde bereits im vergangenen Jahr von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern* nominiert und von einer Teva-Jury ausgewählt. Ein öffentliches Online-Voting hat schließlich über die Höhe der Spendensumme entschieden. Fast 10.000 Menschen aus ganz Deutschland haben sich an diesem Voting beteiligt.

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die abgestimmt haben und natürlich bei ratiopharm für diese tolle Aktion und die Spende“, freute sich Dr. Yorck-Bernhard Kalke, Vorsitzender der FGQZ und Sektionsleiter des Querschnittgelähmtenzentrums am RKU.

„Die FGQZ wurde ja gegründet, um möglichst vielen betroffenen querschnittgelähmten Menschen in Ulm und weit um Ulm herum eine Anlaufstelle zu geben und sie bei der sozialen Rehabilitation und Integration finanziell zu unterstützen.“

Den Spendenscheck für die FGQZ, höchstpersönlich überbracht von Teva-Finanzvorstand Thomas Schlenker und Teva-Kommunikationschef Peter Wunner, nahmen FGQZ-Vorsitzender Dr. Yorck-Bernhard Kalke, Sektionsleiter des Querschnittgelähmtenzentrums am RKU, und Hans-Peter Thomas, Patientenfürsprecher und Peer-Wegbegleiter am RKU, entgegen.

Exzellente Arthroseforschung

Dr. Jana Riegger-Koch, Biologin an der Orthopädischen Universitätsklinik am RKU, hat den Forschungspreis ExzellenziaUlm für exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen der Universität Ulm erhalten. Die Preisübergabe fand im Rahmen des Dies Academicus der Universität Ulm statt.

Dr. Jana Riegger-Koch ist Biologin und leitet seit 2020 eine eigene Nachwuchsgruppe in der Sektion Biochemie der Gelenks- und Bindegewebserkrankungen an der Ulmer Universitätsklinik für Orthopädie. Im Fokus ihrer Forschung steht die Arthrose – die weltweit am häufigsten auftretende Gelenkerkrankung.

Dabei ist die sogenannte posttraumatische Arthrose, die nach Gelenkverletzungen bereits sehr früh und oft bei sportlich aktiven Personen auftreten kann, Riegger-Kochs „Steckenpferd“. Sie versucht, die zugrundeliegenden Prozesse, die zur unwiderruflichen Degeneration des Gelenkknorpels führen, aufzuklären und neue therapeutische Strategien dagegen zu entwickeln.

Die 36-jährige Wissenschaftlerin hat an der Universität Ulm studiert und promoviert und wird durch das Margarete von Wrangell-Programm des Landes bei ihrem Habilitationsvorhaben unterstützt. Der Forschungspreis ExzellenziaUlm ist mit 5000 Euro dotiert.

Text: Universität Ulm

RKU-Pflegefachkraft Simone Hagemann war Finalistin beim Queen Silvia Nursing Award

Mit ihrer pfiffigen Idee von kurzen Pflegevideos hat es Simone Hagemann, Pflegefachkraft im RKU, unter die besten sechs Finalisten beim Queen Silvia Nursing Award 2023 geschafft. Ihre selbst erstellten Kurzvideos ermöglichen Pflegekräften auf Station einen schnellen Überblick in wiederkehrende Pflegemaßnahmen – im Klinikalltag eine nachhaltige Hilfe für neue wie auch erfahrene Pflegefachpersonen. Im Dezember durfte sie ihre Idee in Berlin vorstellen.

Wie lege ich nochmal einen Verband an? Wie lagere ich doch gleich den Patienten richtig? Der Klinikalltag lässt manchmal keine Zeit, sein Basis- oder Fachwissen kurzfristig aufzufrischen. Simone Hagemann, Pflegefachkraft im RKU, hat diese Erfahrung schon öfter gemacht. Zusammen mit rund 50 Kolleginnen und Kollegen aus 15 Nationen arbeitet sie auf einer Station im Querschnittgelähmtenzentrum des RKU und ist dort als Pflegeexpertin für Stoma, Kontinenz und Wunde im Einsatz.

„Ich habe mir überlegt, wie denn jeder das gleiche Wissens-Niveau erreichen kann, bei alltäglichen praktischen Pflegetätigkeiten wie zum Beispiel einen Stumpf zu wickeln“, schildert die 36-Jährige. So entstand die Idee, kurze Videos zu drehen, in dem allgemein praktisch-pflegerische Tätigkeiten, aber auch spezielle Anleitungen für den Querschnitt gezeigt werden.

Mittlerweile hat Simone Hagemann über 70 meist zwei- bis dreiminütige Videos mit dem Handy gedreht, mit einer App bearbeitet und auf einer Online-Plattform gesammelt. Als Statisten sind Kolleginnen und Kollegen von der Querschnitt-Station zu sehen, keine Patienten.

„Die Videos haben wir an die bestehenden Leitlinien angepasst, damit inhaltlich auch alles richtig ist“, erklärt die Pflegefachkraft. Mit jedem weiteren Video habe sie gelernt, wie man etwas bildlich veranschaulicht, es sollte nicht viel Sprache oder Text vorkommen, das Praktische stand im Mittelpunkt. Die QR-Codes, unter denen man die Videos per Handy aufrufen kann, hängen nach Themen sortiert und für alle Kollegen zugänglich an einer Wand im Stationszimmer.

„Die Videos sind einfach gehalten und kommen gut an“, sagt Simone Hagemann, „auch von erfahrenen Kollegen werden sie gerne genutzt. Außerdem sind sie bei der Einarbeitung neuer Kollegen und auf unserer Ausbildungsstation in Gebrauch.“

Schnell sprachen sich die Videos herum. Zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen aus der Pflegedirektion ermutigten schließlich Simone Hagemann, sich beim Queen Silvia Nursing Award (QSNA) zu bewerben: Jährlich können hierbei Pflegefachkräfte in Deutschland ihre Ideen zur Verbesserung der Pflege und des Gesundheitswesens für ältere und dementiell veränderte Menschen einreichen.

Über 200 Ideen kamen im vergangenen Jahr zusammen, die fünf besten standen bald fest. Simone Hagemann kam durch eine Facebook-Abstimmung unter die besten sechs Finalisten und durfte im Dezember nach Berlin fahren und dort ihre Idee präsentieren. Um den Bezug zum Thema Querschnitt herzustellen, argumentierte Simone Hagemann in ihrer Bewerbung, dass in Querschnittgelähmtenzentren neben überwiegend jungen Menschen mit traumatischen Verletzungen mittlerweile auch zunehmend ältere Menschen mit zusätzlichen Erkrankungen behandelt werden.

„Ich war schon sehr stolz und vor allem meinen Kollegen dankbar, die mich bei den Videos unterstützt haben“, sagt Simone Hagemann im Rückblick. Zum ersten Platz hat es in Berlin letztlich nicht gereicht. Die Videos sind nachhaltig und werden weiterhin im RKU genutzt werden. Andere Kliniken hätten auch schon Interesse an den Videos gezeigt.

„Wir sind immer stolz darauf, wenn Mitarbeiter wie Frau Hagemann mit ihren Ideen dazu beitragen, die Pflege zu verbessern“, freut sich RKU-Geschäftsführer Sadik Taştan. Solch persönliches Engagement sei nicht selbstverständlich, loben auch die RKU-Pflegedirektorinnen Helene Maucher und Catharina Bothner: „Letztendlich geht es darum, die Patientenversorgung zu verbessern und für die Mitarbeiter gute Lernbedingungen zur Verfügung zu stellen, und zwar in dem Moment, in dem sie das Wissen brauchen.“

Die besten Kliniken Deutschlands: RKU und UKU belegen Platz 14

Focus „Klinikliste 2024“ bestätigt erneut ausgezeichnete Patientenversorgung an den RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm und dem Universitätsklinikum Ulm

Im aktuellen Ranking des Magazins FOCUS werden RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Ulm (UKU) deutschlandweit auf Platz 14 gelistet. Insgesamt vergleicht FOCUS deutschlandweit über 1.600 Kliniken. Das größte unabhängige Krankenhaus-Ranking dient damit als Informationsquelle für Patient*innen, deren Angehörige sowie Ärztinnen und Ärzte, um sich in der Vielfalt der Kliniklandschaft besser orientieren zu können.

„Die erstmalige Platzierung in den TOP 15 des FOCUS Rankings freut uns sehr und bestätigt unsere kontinuierlichen Bestrebungen, die Patientenversorgung an UKU und RKU immer weiter zu verbessern. Mein ausdrücklicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dieses sehr gute Ergebnis ermöglicht haben und jeden Tag dazu beitragen, dass wir unseren Patientinnen und Patienten universitärere Spitzenmedizin auf höchstem Niveau bieten können“, sagt Professor Udo X. Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKU.

Die Platzierung einer Klinik im Ranking der Top-100-Krankenhäuser richtet sich nach der Anzahl seiner Auszeichnungen für Fachabteilungen und danach, wie viele FOCUS-TOP-Mediziner*innen in der Klinik tätig sind. Im aktuellen Ranking listet das Nachrichtenmagazin insgesamt 19 Kliniken an UKU und RKU in 50 von 60 möglichen Behandlungsschwerpunkten als besonders empfehlenswert. Das RKU ist zum wiederholten Mal mit insgesamt sechs ausgezeichneten Bereichen an der Klinik für Neurologie und der Klinik für Orthopädie vertreten. „Wir freuen uns ein weiteres Mal über diese Auszeichnung für eine hervorragende Arbeit innerhalb der Orthopädie und Neurologie“, sagt RKU-Geschäftsführer Sadik Taştan und ergänzt: „Am RKU sind wir stolz darauf, mit unserer universitären Spitzenmedizin zu diesem guten Gesamtergebnis beizutragen.“

Klinikranking

Für das Klinikranking wertet das Rechercheinstitut FactField über 50 verschiedene Quellen aus. So fließen die strukturierten Qualitätsberichte der Krankenhäuser in die Auswertung ein. Darin sind unter anderem Leistungsdaten, Informationen zur technischen Ausstattung sowie über Zertifikate von Fachgesellschaften dokumentiert. Des Weiteren ist dadurch die Teilnahme an Qualitätsinitiativen belegt. Zudem geben verschiedene Spezialist*innen aus jeder Klinik (Qualitätsmanager*innen, Pflegedirektion, Ärztliche Direktor*innen) über umfangreiche Fragebögen eine Selbstauskunft ab. Schließlich fließen die Expertenempfehlungen von mehr als 15.000 niedergelassenen Ärzt*innen, Klinikärzt*innen und anderen Krankenhäusern sowie die Patientenzufriedenheit mit ein. Am Ende der Recherche erhält jede Fachklinik null bis einen Punkt für insgesamt fünf Empfehlungskriterien, die mit unterschiedlicher Gewichtung in den Gesamtscore einfließen. Am stärksten wiegt der Medizin-Score als Maßstab für die medizinische Qualität.

Die FOCUS-Redaktion empfiehlt die folgenden Behandlungsschwerpunkte:

Orthopädische Universitätsklinik, RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken (Prof. Dr. H. Reichel)

>Hüftchirurgie

>Knochenkrebs

>Sportmedizin & -orthopädie

Neurologische Universitätsklinik, RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken ( Dr. A. C. Ludolph)

>Demenzen

>Multiple Sklerose

>Parkinson

Ulmer Forscher von Gesellschaft für Deutsche Neurologie ausgezeichnet

Der Ulmer Neurologie-Forscher Prof. Dr. Heiko Braak hat den Ehrenpreis für sein Lebenswerk von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) erhalten. Beim Kongress in Berlin wurde der 86-Jährige vergangene Woche ausgezeichnet. Prof. Braak hat unter anderem die nach ihm benannten Braak-Stadien definiert, nach denen sich der Krankheitsverlauf neurodegenerativer Erkrankungen anhand typischer Veränderungen im Gehirn einteilen lässt.

Prof. Heiko Braak gilt seit vielen Jahrzehnten national und international als herausragender Experte der Neuroanatomie. Seine systematische Erforschung der Anatomie, Architektonik sowie von Pathologien des menschlichen Nervensystems wird weltweit hochgeschätzt. Wissenschaftlicher Schwerpunkt des Forschers waren von Beginn an neurodegenerative Erkrankungen, insbesondere der Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson sowie die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS).

Prof. Braaks detaillierte Untersuchungen zum Verlauf, zu den Schäden und deren Verteilungsmustern bei diesen neurodegenerativen Erkrankungen sind heute aktueller denn je. Er zählt zu den meistzitierten Neurowissenschaftlern weltweit.

Mit der Erforschung der Ausbreitungsmechanismen der zerebralen Neurodegeneration bei Alzheimer, Parkinson und ALS hat Prof. Braak Geschichte geschrieben; er ist der Begründer und Namensgeber der international verwendeten Braak-Stadien.

In unermüdlichem Einsatz und mit weitem Methodenspektrum einschließlich selbst entwickelter Techniken erkannte er, dass der Nervenzelluntergang bei diesen Erkrankungen in definierten Ausbreitungswegen langsam, aber stetig fortschreitet und die typischen klinischen Symptome oft erst viele Jahre nach Beginn der Neurodegeneration auftreten. Für die ALS charakterisierte er typische Schädigungsmuster im zentralen Nervensystem und definierte vier neuropathologische Stadien.

„Prof. Braak hat mit seinen Forschungen maßgeblich zum Verständnis dieser Erkrankungen beigetragen und wesentliche Entwicklungsimpulse für künftige Therapieansätze gegeben“, würdigte Prof. Dr. Albert C. Ludolph, Ärztlicher Direktor der Neurologischen Universitätsklinik am RKU, den Wissenschaftler.

Er hatte Prof. Braak, der zunächst als Gastprofessor an der Universitätsklinik für Neurologie arbeitete, angeboten, auch über seinen Ruhestand hinaus weiter in einem seiner Institute zu forschen. Nach wir vor sind der 86-jährige Braak und seine ebenfalls in der Forschung tätige Frau Dr. Kelly Del Tredici-Braak als Senior Scientists für Klinische Neuroanatomie an der Neurologischen Universitätsklinik Ulm tätig.

Gemeinsame Expertise, modernste Technologien

In den meisten Fällen sind es Zufallsbefunde, welche die Patient*innen von PD Dr. Kornelia Kreiser und Prof. Dr. Thomas Kapapa in ihre Neurovaskuläre Sprechstunde führen. Denn das tückische an den dort behandelten neurovaskulären Krankheitsbildern wie z.B. Aneurysmen ist, dass Betroffene diese häufig lange nicht bemerken.

Werden sie doch entdeckt, finden die Chefärztin der Abteilung für Radiologie und Neuroradiologie an den RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm und der Leitende Oberarzt in der Klinik für Neurochirurgie am Universitätsklinikum Ulm (UKU) in ihrer Sprechstunde individuelle und auf die jeweilige Person abgestimmte Therapien. Besonders wichtig ist ihnen dabei, das persönliche Risikoprofil und den Umgang der Patient*innen selbst mit ihrer Diagnose zu berücksichtigen.

Neurovaskuläre Erkrankungen betreffen die Blutgefäße von Gehirn und Rückenmark, wobei zum einen akute Formen wie Hirninfarkte oder -blutungen, vorkommen. Die Ursache dafür sind aber auch chronische Formen wie Aneurysmen, Gefäßfisteln und Gefäßmalformationen. Aneurysmen sind bläschenähnliche Ausweitungen der Arterien des Gehirns, die lebensbedrohliche Blutungen auslösen, wenn sie platzen.

In der gemeinsamen interdisziplinären Sprechstunde werden Menschen beraten, die mit einem Zufallsbefund konfrontiert sind oder bereits eine Hirnblutung hatten. „Eine Hirnblutung oder ein Schlaganfall müssen sehr schnell versorgt werden – hier zählt jede Sekunde.

Anders sieht es zum Beispiel bei einem Aneurysma aus, mit dem viele Menschen jahrelang leben – ohne überhaupt zu bemerken, dass etwas nicht stimmt“, erklärt Prof. Thomas Kapapa. „Die neurovaskulären Erkrankungen, die wir behandeln, werden häufig erst bei einer Untersuchung – z.B. einem CT oder MRT – aufgrund eines anderen Problems zufällig entdeckt. Betroffene können dann unsere Sprechstunde aufsuchen, in der wir gemeinsam die verschiedenen Therapien besprechen und entscheiden, ob eine Behandlung notwendig ist und wenn ja, welche die beste Option für die jeweilige Patientin oder den jeweiligen Patienten darstellt“, ergänzt PD Dr. Kornelia Kreiser.

Die Vorteile der gemeinsamen Sprechstunde stehen für sich: denn die Beratung der Patient*innen erfolgt durch zwei ausgewiesene Expert*innen verschiedener Fachrichtungen, die die jeweilige Erkrankung folglich auch aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachten können. Denn nicht bei allen neurovaskulären Erkrankungen ist eine Operation am Kopf notwendig oder ein Verschluss mittels Katheter über den Gefäßweg sinnvoll.

So führt die Neuroradiologin PD Dr. Kornelia Kreiser endovaskuläre Eingriffe durch, die zu den minimalinvasiven Methoden gehören. Hierbei werden erkrankte Gefäße von innen behandelt, indem ein dünner Katheter am Handgelenk oder an der Leiste in die Arterie eingeführt wird.

Von dort wird der Katheter bis an die erkrankte Stelle im Kopf vorgeschoben, um ein Aneurysma beispielsweise mit kleinen Platinspiralen zu verschließen („Coiling“). „Solche endovaskulären Eingriffe haben den Vorteil, dass sie im Vergleich zu einer offenen Operation weniger belastend sind und ein geringeres Infektionsrisiko bergen, was zu kürzeren Klinikaufenthalten und Regenerationszeiten führt“, betont PD Dr. Kornelia Kreiser.

Kommt eine endovaskuläre Behandlung nicht infrage, übernimmt der Neurochirurg Prof. Thomas Kapapa. Bei einem operativen Eingriff öffnet er minimalinvasiv den Schädel und legt mikrochirurgisch das Blutgefäß frei, an dem sich die erkrankte Stelle befindet. Im Falle eines Aneurysmas wird dieses mit einem kleinen Metall-Clip abgeklemmt. Dieses Verfahren nennt sich deshalb „Clipping“.

Bei der Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Behandlung orientieren sich die Expert*innen an drei ausschlaggebenden Stützen: dem persönlichen Risikoprofil, der individuellen Pathologie der Erkrankung und dem Umgang der Patient*innen selbst mit der Diagnose. Beim persönlichen Risikoprofil betrachten die beiden Expert*innen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass beispielsweise ein Aneurysma platzt. Dies ist etwa bei krankhaft erhöhtem Blutdruck der Fall oder bei bekannter aneurysmatischer Hirnblutung in der Verwandtschaft, was die Dringlichkeit einer Behandlung erhöht.

Auch die individuelle Pathologie, also die Konfiguration, Größe und Verortung der Erkrankung oder Malformation ist entscheidend für die Wahl einer Behandlungsmethode. „Nicht zuletzt ist für uns aber auch wichtig, wie die Patientinnen und Patienten selbst mit dem Befund umgehen. Es gibt Menschen, die sehr gut mit einer solchen Diagnose zurechtkommen. Andere dagegen werden regelrecht aus dem Leben geworfen und können nachts nicht mehr ruhig schlafen. Der Grad der persönlichen Belastung spielt daher auch eine große Rolle bei unserer Entscheidung für den weiteren Beratungs- und Behandlungsverlauf“, sagt Prof. Kapapa.

Ist diese Entscheidung gefallen, erwarten die Patient*innen in den Räumlichkeiten am UKU und RKU modernste technische Geräte. Dazu gehört ein hochmoderner Hybrid-OP-Saal, der Bildgebung und Chirurgie miteinander verbindet. Denn vor allem bei komplexen Operationen ist die bildgebende Kontrolle einer kontrastmittelgestützten Gefäßdarstellung (Angiographie) bereits während der Operation sinnvoll, um beispielsweise ein unvollständig geclipptes Aneurysma zu erkennen.

Außerdem stehen an beiden Standorten, UKU und RKU, sogenannte biplane Angiographie-Anlagen zur Verfügung, die selbst winzigste Gefäßstrukturen hochauflösend darstellen können und so eine sichere und schonende minimalinvasive Behandlung ermöglichen.

(Quelle: Uniklinikum Ulm)

Mit Robotik früh mobil werden in der Phase B

Nach einem Schlaganfall oder einem Schädel-Hirn-Trauma wieder mobil werden: Auf der neuen Station der RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm werden Patientinnen und Patienten* zusätzlich mit modernen Robotik-gestützten Therapiekonzepten behandelt und mobilisiert.

Die neurologische Frührehabilitation der Phase B hilft dabei, verlorene Funktionen wiederzuerlangen und bereit zu werden für weitere Rehabilitationsphasen. Mit dem Umbau der neuen Räumlichkeiten wurde 2021 begonnen, in Betrieb genommen wurde die Station, auf der insgesamt 26 Betten Verfügung stehen, im April 2023 – und jetzt offiziell eröffnet.

Mit jährlich über 1300 Schlaganfall-Patienten ist das RKU eines der größten Schlaganfall-Zentren in der Region und trägt das Güte-Siegel einer überregionalen Stroke-Unit. Patienten werden nach einem solchen Ereignis oder einer anderen schweren Erkrankung des zentralen oder peripheren Nervensystems zunächst akutmedizinisch zum Beispiel auf der Stroke-Unit, der Schlaganfall-Einheit des RKU behandelt. Nach dieser ersten Versorgung, der so genannten Phase A, ist eine zeitnah beginnende Rehabilitationsmaßnahme für den Patienten unumgänglich.

Hier setzt die so genannte Phase B der Frührehabilitation an. Sie kombiniert akutmedizinische und rehabilitative Behandlungsansätze und bereitet die Patienten auf die weiterführenden Rehabilitationsmaßnahmen (Phase C und D) vor. Unter anderem soll sie den Bewusstseinszustand, die Kooperationsfähigkeit, Antrieb und Mobilität der Patienten verbessern. Dies beginnt zunächst mit der Herstellung der Wachheit und Wahrnehmung der Patienten und geht weiter mit der schrittweisen Mobilisation und Muskelkräftigung sowie der Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit und des Schluckens.

Auf der neuen Station des RKU arbeiten Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten in einem interprofessionellen Team eng zusammen und begleiten den Genesungsprozess der Patienten. Dabei können sie neben neurologischen Behandlungskonzepten wie Bobath, Affolter, Schluck- und Sprechtherapie sowie neuropsychologischer Therapie auch auf moderne Robotik-gestützte Pflege- und Therapiekonzepte zurückgreifen.

Ein Beispiel dafür ist der Vemotion-Roboter: Er wird direkt an das Patientenbett angebracht, der Patient kann darin stufenlos vertikalisiert werden und erhält frühzeitig eine robotergestützte Beinbewegungstherapie.

Ist der Patient schon mobiler, steht ein weiteres Trainingsgerät für die Gangtherapie im freien Raum zur Verfügung: Es ermöglicht Patienten ein sicheres Geh- und Gleichgewichtstraining durchzuführen und entlastet gleichzeitig die Therapeuten, das Körpergewicht und die Körperhaltung der Patienten selbst unterstützen zu müssen.

Insgesamt stehen auf der Station 26 Betten für schwerstkranke Patienten zur Verfügung. Mit dem Umbau der neuen Station P wurde bereits im Jahr 2021 begonnen; im April 2023 wurde die Station in Betrieb genommen. Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf rund 5,8 Millionen Euro.

13. Ulmer Veranstaltung zum Tag der Epilepsie

Ich krieg‘ gleich ‘nen Anfall

Plötzliche Zuckungen, Missempfindungen, Ohnmachtsanfälle: Epilepsien gehören zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen mit vielfältigen Erscheinungsbildern. Für Interessierte, Betroffene und Angehörige findet am Mittwoch, 18. Oktober 2023 eine kostenlose Informationsveranstaltung zum Thema „Epilepsie – Im Wandel der Zeit“ im Hörsaal der RKU statt.

„Bei einem epileptischen Anfall sind Hirnregionen übermäßig aktiv und geben zu viele Signale ab“, sagt PD Dr. Jan Wagner, Neurologe und Leiter des Epilepsiezentrums in den RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm. „Es kann zu Zuckungen einzelner Körperteile kommen, die für die Betroffenen gefährlich werden können.“

Epilepsien treten in jedem Alter auf. Fast 10 Prozent der Menschen erleiden im Verlauf ihres Lebens einen, meist einmaligen, epileptischen Anfall ohne weitere Folgen. Hiervon entwickelt etwa jeder 10. eine Epilepsie, so dass statistisch gesehen ca. 0,5 bis ein Prozent der Bevölkerung unter einer Epilepsie leiden – das betrifft in Deutschland etwa 600.000 Menschen. Zwischen den Anfällen haben die Betroffenen meist keine Beschwerden – mitunter begleitet sie aber die ständige Sorge, einen neuen Anfall zu erleiden.

Die Anfälle können auch als Zeichen von Entzündungen im Gehirn auftreten, beispielsweise bei Infektionen mit Viren oder Bakterien (Meningitis, Enzephalitis) oder bei seltenen Autoimmunkrankheiten des Gehirns, auch nach einem Schlaganfall. Hier ist es wichtig, den Auslöser schnell zu finden und zu behandeln. Diagnostiziert wird eine Epilepsie mittels verschiedener Verfahren, zum Beispiel mit einem EEG, einem Elektroenzephalogramm, das die Hirnströme misst und Auskunft gibt, wie aktiv das Gehirn ist.

„Bei der Therapie von Epilepsien gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten“, erklärt PD Dr. Wagner. „Dazu gehören Medikamente, aber auch operative Möglichkeiten oder Stimulationsverfahren, die die Überaktivität der Nervenzellen hemmen sollen.“

Bei einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 18. Oktober 2023, informieren PD Dr. Jan Wagner und sein Team vom Epilepsiezentrum am RKU über neue Entwicklungen im Bereich der Epileptologie. Interessierte können im Anschluss an die Veranstaltung auch die im April 2023 neu eröffnete Epilepsie-Station des RKU besuchen.

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Hörsaal des RKU, Oberer Eselsberg 45, 89081 Ulm. Eintritt, Imbiss und Getränke sind frei.

Vernetzung und Kooperation mit Pflegeschule in Namibia angestoßen

Mit dem Ziel, eine Kooperation anzustoßen, sind Entscheidungsträger der RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm gGmbH im Oktober 2022 nach Namibia gereist und haben dort unter anderem eine Pflegeschule besucht. Jetzt erfolgt der Gegenbesuch aus dem südwestafrikanischen Land. Die Delegation aus Windhoek nimmt auch am Pflegemanagementkongress in Neu-Ulm teil.

Im Oktober 2022 war eine Delegation des RKU Ulm unter Führung des Vereins Support Ulm/Neu-Ulm e.V. nach Namibia gereist. Dort besuchten die Gäste das Welwitchia Health Training Centre (WHTC), eine private Hochschule. Gemeinsam mit der damaligen Rektorin Prof. Scholastika Iipinge sahen sich die Besucherinnen und Besucher das Schulhaus an sowie die Trainingsräume, in denen die Studenten praktisch unterrichtet werden. Ziel war es, eine Kooperation des RKU mit der dortigen Pflegeschule dort anzustoßen.

„Neben unserer bereits bestehenden Zusammenarbeit mit einer kroatischen Pflegeschule und einer US-Klinik im Zuge der Magnet4Europe-Studie wollen wir uns weiter vernetzen“, sagt RKU-Pflegedirektorin Helene Maucher. Michaela Hansen, Schulleiterin Gesundheits- und Krankenpflegehilfe an der Pflegefachschule des RKU, ergänzt: „Der gegenseitige Austausch und die Vernetzung mit Namibia würde eine Win-win-Situation für beide Pflegeschulen darstellen.“

Knapp ein Jahr später besucht nun eine vierköpfige Delegation aus Namibia Deutschland. Für die Gäste unter Leitung des neuen WHTC-Rektors Dr. Andreas Mwoombola ist nicht nur der Einblick in ein deutsches Krankenhaus, das hiesige Pflegesystem und die Pflegeausbildung interessant. Im RKU sehen die Gäste unter anderem das Apheresezentrum, die Stroke-Unit und den Querschnitt-Bereich an und werden über die Bereiche Robotik und die digitale Patientenakte im RKU informiert. Ebenso nehmen sie am Pflegemanagementkongress teil, der in Kooperation des RKU mit der Hochschule Neu-Ulm stattfindet.

„Wir versprechen uns durch die Vernetzung mit einer weiteren Pflegeschule nicht nur eine Horizonterweiterung“, sagt Sadik Taştan, Geschäftsführer des RKU. „Auf lange Sicht kann ein Austausch von Multiplikatoren die Pflegeschulen bereichern und noch mehr an Attraktivität gewinnen lassen.“

Der Start zum regelhaften Austausch zwischen Pflegeschülern der beiden Pflegeschulen aus Deutschland und Namibia ist ab 2024 geplant und erfolgt jährlich im gegenseitigen Wechsel.