Wirbelsäulenchirurgie

Inhalt Wirbelsäulenchirurgie

Wirbelsäulenchirurgie

Rückenschmerz ist eines der führenden orthopädischen Probleme in den Industrieländern. Zugrundeliegend ist ein breites Spektrum an Strukturveränderungen und funktionellen Störungen der Wirbelsäule. Eine grundlegende Unterscheidung kann in akut aufgetretene und chronische Rückenschmerzen getroffen werden. Während sich ein überwiegender Anteil der akut aufgetretenen Rückenschmerzen unter entsprechender Übungsbehandlung wieder vollständig zurückbildet, stellen chronische Rückenschmerzen eine Herausforderung an die moderne Medizin mit differenzierter Diagnosestellung und Therapie dar.

Ansprechpartner

Dr. med. Oliver Dobrindt

Sprechstundentermine

- Mittwochs von 08:00 bis 15:50 Uhr

- Donnerstags von 12:00 bis 14:30 Uhr

Einen Sprechstundentermin können Sie zeitnah durch einen Anruf bei unserem Patientenservice unter der Nummer 0731-177-2000 erhalten.

Zur Vorstellung in der Sprechstunde sollten alle Unterlagen inklusive Bildgebung (auch im Verlauf) mitgebracht werden, um Doppeluntersuchungen oder Verzögerungen zu vermeiden.

In Notfällen, wie z.B. bei akuten Lähmungen oder Brüchen, können Sie sich außerhalb der regulären Dienstzeiten auch unter 0731-177-0 anmelden.

Apparative Ausstattung

In unserer Klinik stehen zur differenzierten Diagnostik und Therapie folgende Verfahren zur Verfügung:

- Röntgen

- Sonographie

- Computertomographie (CT) mit CT-gestützten wirbelsäulennahen Infiltrationen

- Kernspintomographie (MRT)

- Elektrophysiologische Diagnostik (in Zusammenarbeit mit der Klinik für Neurologie des Universitätsklinikums Ulm)

- Computergestützte intraoperative 2D/3D-Bildgebung und Navigation

- Radiofrequenzablation

- Operationsmikroskop

Differenzierte Diagnosestellung

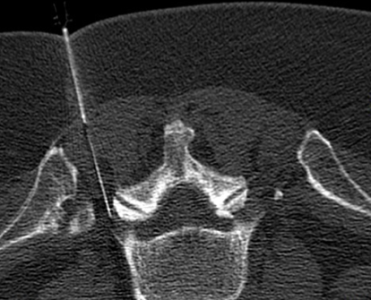

Stufenweise werden – beginnend mit einer ausführlichen klinischen Untersuchung sowie Röntgenuntersuchungen – die den Schmerz auslösenden Strukturen der Wirbelsäule eingegrenzt. Abhängig vom vorliegenden Beschwerdebild können weiterführende bildgebende Verfahren (Kernspintomographie/Computertomographie) zusätzliche Informationen bezüglich der Schmerzursache geben. Im Sinne der Stufendiagnostik können anschließend die Beschwerdenverursachenden Strukturen durch Bildwandler- und CT-gestützte Infiltrationen der Zwischenwirbelgelenke, der Nervenwurzeln und/oder des sogenannten Epiduralraumes identifiziert werden.

Behandlungsschwerpunkte

Abhängig von Art und Ausprägung der Erkrankung wird ein konservatives oder operatives Behandlungskonzept eingeleitet.

Kyphose

Eine Kyphose ist eine über das normale Maß hinausreichende Ausbildung eines „Buckels“ der Wirbelsäule. Man unterscheidet vor allem drei Erscheinungsformen:

- Die Adoleszentenkyphose (Morbus Scheuermann) ist definiert durch eine Deformierung von mehr als drei Wirbelkörpern im Bereich der Brust- und Lendenwirbelsäule mit Keilform der Wirbelkörper, Verschmälerung des Bandscheibenfaches und Irregularität der Wirbelkörperendplatten (sog. Schmorl`sche Knötchen).

- Die kongenitale Kyphose ist eine kurzbogige Deformität der thorakalen bzw. thorako-lumbalen Wirbelsäule aufgrund von angeborenen strukturellen Defekten und häufig assoziiert mit Fehlbildungen anderer Organsysteme.

- Weiterführende Informationen zur Spondylitis ankylosans finden Sie als eigenständigen Unterpunkt weiter unten.

Skoliose

Unter Skoliose versteht man eine dauerhafte Seitverbiegung und Rotation der Wirbelsäule mit gleichzeitiger Verdrehung der Wirbelkörper. Nach ihrer Herkunft lassen sich verschiedene Formen unterscheiden (idiopathisch, kongenital, neuromuskulär, adult), die sich hinsichtlich des Erkrankungsalters, der Ausprägung, des Fortschreitens der Erkrankung und der möglichen Behandlungsverfahren unterscheiden.

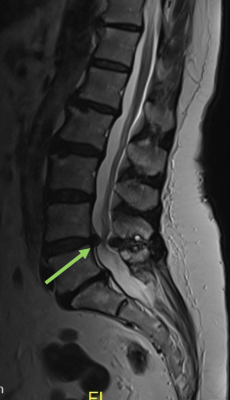

Spondylolisthese - Wirbelgleiten

Von einem Wirbelgleiten spricht man bei Verschiebung bzw. Verkippung zweier benachbarter Wirbelkörper gegeneinander. Eine Retrolisthese bezeichnet das Verschieben des kopfnäheren Wirbelkörpers gegenüber dem darunterliegenden Wirbelkörper nach hinten, analog wird das Gleiten des Wirbelkörpers nach vorn als Anterolisthese bezeichnet. Zu unterscheiden ist zwischen einem frühkindlich erworbenen Wirbelgleiten mit vorliegender Defektsituation im Zwischenwirbelbereich des Wirbelbogens (sog. Spondylolyse) und einem verschleißbedingten, degenerativen Wirbelgleiten mit intakten knöchernen Strukturen und begleitender Arthrose der kleinen Wirbelgelenke sowie Insuffizienz der Bandstrukturen.

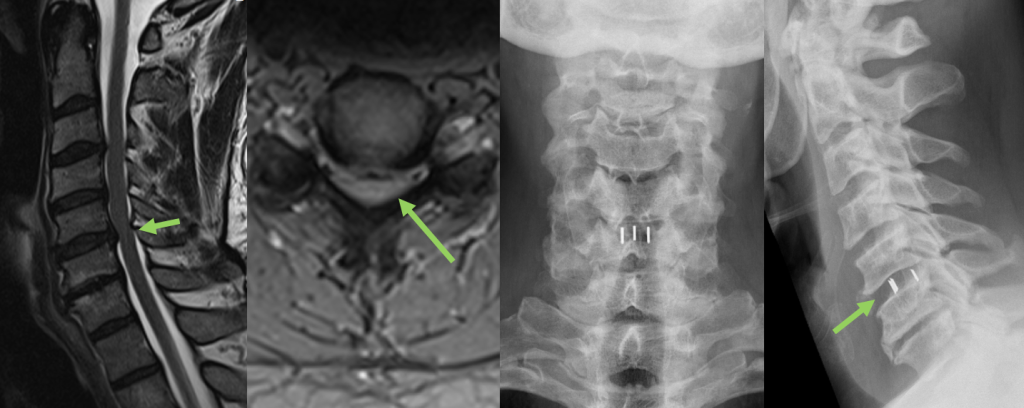

Zervikaler/Lumbaler Bandscheibenvorfall

Im Rahmen degenerativer Verschleißprozesse der Bandscheibe kann es zum Austritt von Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal kommen. Durch Bedrängung der dort verlaufenden Nerven kommt es abhängig von der Schädigungshöhe zu Schmerzen, Taubheitsgefühl und Lähmungserscheinungen im Bereich der Arme bzw. Beine. Wird das Rückenmark selbst durch den Druck der Bandscheibe geschädigt, so können Blasen-Mastdarmstörungen oder gar eine Querschnittlähmung auftreten.

Im Normalfall kann der lumbale Bandscheibenvorfall minimalinvasiv mit Hilfe des Mikroskops entfernt werden, ohne dass eine Stabilisierung der Wirbelsäule notwendig ist.

Zervikaler Bandscheibenvorfall

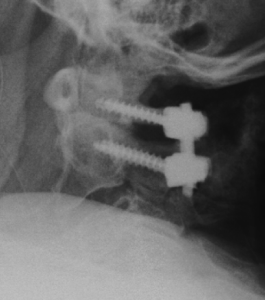

Beim zervikalen Bandscheibenvorfall wird in der Regel die Bandscheibe mit einem Platzhalter ersetzt, nachdem diese unter dem Mikroskop vollständig entfernt wird.

Degenerative Bandscheibenerkrankung

Hierbei handelt es sich um einen altersbedingte Veränderungen des Bandscheibenkerns, d. h. die Pufferfunktion der Bandscheibe nimmt ab. In der Folge kommt es zu Strukturveränderungen der Bandscheibe sowie zu Rissbildungen mit erhöhter Druckbelastung der Wirbelkörperendplatten mit anschließendem Verschleiß.

Das Ziel einer Wirbelsäulenoperation bei degenerativen Veränderungen ist die Schmerzlinderung durch Entlastung der Nerven bei Einengung, die Wiederherstellung des ursprünglichen Profils der Wirbelsäule und eine Ruhigstellung.

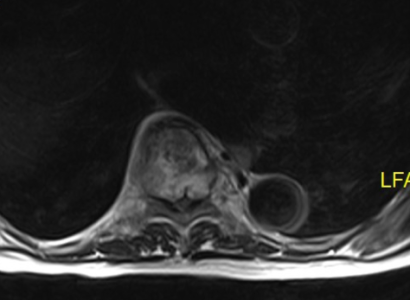

Spinalkanalstenose

Die Spinalkanalstenose ist eine zunehmende dynamische Einengung des Wirbelkanals auf Bandscheibenniveau durch überwiegend degenerative Veränderungen der Bandscheibe, der Wirbelkörperendplatten, der Zwischenwirbelgelenke sowie der umgebenden Bandstrukturen mit und ohne begleitende Instabilität des betroffenen Bewegungssegmentes. Die Lendenwirbelsäule ist hiervon häufiger als die Halswirbelsäule betroffen.

In Abhängigkeit der Ausprägung der Stenose kommen hier minimalinvasive Operationen als auch stabilisierende Operationen in Frage.

Rheumatoide Arthritis

Bei der rheumatoiden Arthritis handelt es sich um eine chronisch entzündliche, meist progressive Systemerkrankung mit den Leitsymptomen Gelenkschmerzen, Morgensteifigkeit, Inappetenz, Abgeschlagenheit, Muskelschmerzen, subfebrilen Temperaturen und Neigung zur depressiven Verstimmung. Eine frühzeitige Diagnosesicherung und Beginn einer medikamentösen Therapie ist für den weiteren Erkrankungsverlauf wichtig. Eine häufige Mitbeteiligung der Halswirbelsäule bei fortgeschrittenem Erkrankungsstadium kann zur Ausbildung einer Instabilität führen und einen operativen Eingriff im Verlauf notwendig machen.

Morbus Bechterew

Der Morbus Bechterew (Spondylitis ankylosans) befällt als chronisch-entzündliche Systemerkrankung vor allem das Achsenskelett. Die Wirbelsäule, die Kreuz-Darmbein-Gelenke, die Schambeinfugen und die kleinen Wirbelgelenke sind besonders häufig betroffen. Innere Organe, wie z. B. Augen, Herzkreislauf-System, Lunge oder Darm, können begleitend erkranken. Die Krankheit beginnt meist zwischen dem 15. und 40. Lebensjahr, eine genetische Prädisposition mit Nachweis eines Krankheitassoziierten Markers (HLA-B27) findet sich bei 90% der Patienten.

Spondylitis/Spondylodiszitis

Eine bakterielle Knochenentzündung der Wirbelsäule (Spondylitis) mit Übergreifen auf die Bandscheibe (Spondylodiszitis) kann unterschiedliche Entstehungsursachen haben. Bei der häufigeren Form der endogen verursachten Knocheneiterung kommt es zu einer Streuung von Bakterien über die Blutbahn mit Absiedlung in den Wirbelkörper. Entsteht eine Knocheneiterung nach Operation oder Infiltration im Bereich der Wirbelsäule, so spricht man von einer exogen verursachten Entzündung.

Osteoporotische Fraktur

Der Bruch eines oder mehrerer Wirbelkörper bei erniedrigter Knochendichte (Osteoporose) ist einer der häufigsten Brüche im Alter. Die Wirbelkörper können ohne adäquate Ursache im Rahmen von Alltagsbelastungen brechen und starke Schmerzen verursachen. Am häufigsten ist die untere Brustwirbelsäule bzw. der Übergang Brust-/Lendenwirbelsäule betroffen. Zusätzlich können Fehlstellungen der Wirbelsäule und Lähmungserscheinungen resultieren.

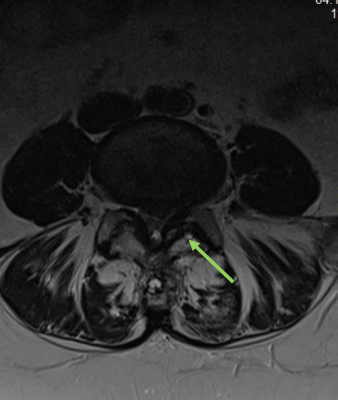

Gut- bzw. bösartige Knochentumoren

Bezüglich primärer gut- bzw. bösartiger Knochentumore möchten wir Sie auf das Teilgebiet Tumororthopädie verweisen. Die Wirbelsäule ist der Anteil des knöchernen Skelettsystems, der am häufigsten von Absiedlungen (Metastasen) von Tumoren anderen Ursprungs (z.B. Brust/Prostata) betroffen ist.

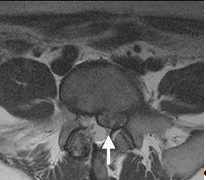

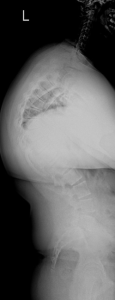

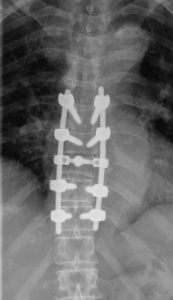

Malignes spinales Kompressionssyndrom durch ein Chordom auf Höhe Th 9 mit Destruktion und absoluter Spinalkanalstenose.

Die obigen Abbildungen zeigen die Dekompression und Dorsale Stabilisierung.

Postnukleotomiesyndrom

Unter einem Postnukleotomiesyndrom versteht man einen anhaltenden oder wiederauftretenden Rückenschmerz mit oder ohne Ausstrahlung in die Beine nach Voroperation im Bereich der Wirbelsäule (z. B. Bandscheibenoperation), bedingt durch einen erneuten Bandscheibenvorfall, Narbenbildung oder segmentale Instabilität.

Multimodale konservative Schmerztherapie

Arzt, Psychologe, Physiotherapeut, Masseur und Ergotherapeut betreuen neben den Pflegekräften als Team Patienten mit chronischen Rückenschmerzen. Hierfür steht Ihnen sowohl unsere Schmerztagesklinik (teilstationäre Therapie) als auch eine spezielle Station (stationäre Therapie) in unserem Haus zur Verfügung. Die Therapie umfasst wirbelsäulennahe Infiltrationen, Schmerztherapie, psychotherapeutische Betreuung, krankengymnastische und balneophysikalische Maßnahmen.

Sequestrektomie

Vorwölbungen oder Vorfälle der Bandscheibe werden über einen kleinen Hautschnitt (minimal-invasiv) und unter Verwendung eines Operationsmikroskops (mikrochirurgisch) entfernt.

Vertebroplastie/Kyphoplastie

Durch Stabilisierung eines gebrochenen Wirbelkörpers (z.B. bei Osteoporose) mit Knochenzement kann eine rasche Beschwerdelinderung mit geringem operativen Risiko für den Patienten ermöglicht werden.

Stabilisierende Operationen

Zeigt sich ein höhergradiger Verschleiß bzw. eine ausgeprägte Instabilität, wird der betroffene Wirbelsäulenabschnitt versteift (Fusion). Kombiniert mit diesem Verfahren kann ggf. auch eine Erweiterung des Wirbelkanals (Dekompression) bei Verengung (Spinalstenose) erfolgen.

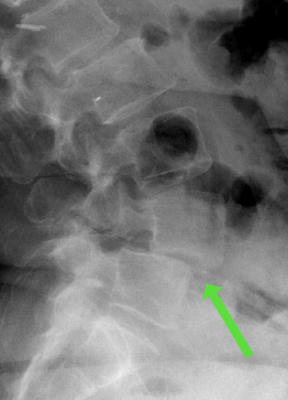

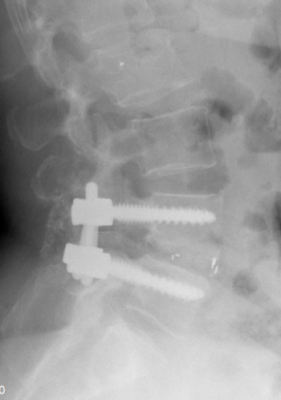

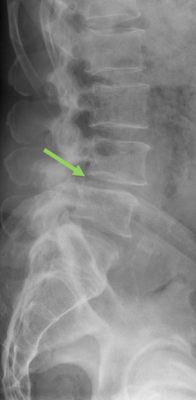

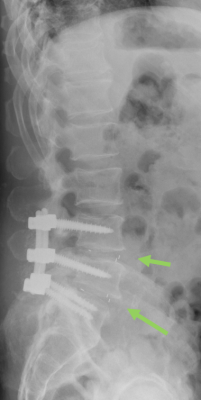

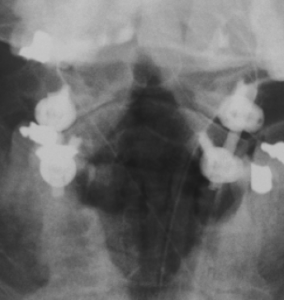

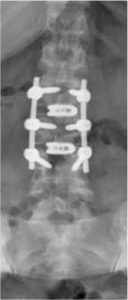

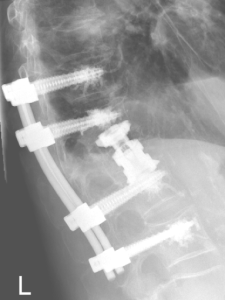

Links im Bild ist ein hochgradig verengter Wirbelkanal mit Wirbelgleiten auf zwei Etagen in der Frontal- und Seitaufnahme zu sehen. Die Bilder rechts zeigen die Erweiterung des Wirbelkanals und Stabilisierung des Wirbelgleitens mit Schrauben, Stäben und zwei Platzhaltern.

Wirbelkörperersatz

Bedingt durch eine Entzündung, einen Bruch oder eine Tumorerkrankung kann ein Wirbelkörper vollständig zerstört werden. Durch einen Platzhalter wird der betroffene Wirbelsäulenabschnitt rekonstruiert und stabilisiert.

Ausgewählte Publikationen

- Lindemann C, Zippelius T, Hochberger F, Hölzl A, Böhle S, Strube P. Local Infiltrations in Patients with Radiculopathy or Chronic Low Back Pain Due to Segment Degeneration-Only A Diagnostic Value? J Pers Med 2022; 12(11)

- Strube P, Lindemann C, Bahrke M, Brodt S, Sachse A, Reich LI, Hoelzl A, Zippelius TK. Improvement of Adolescent Idiopathic Scoliosis Primary Correction by Brace Design Optimization. Children (Basel) 2022; 9(5)

- Rohe S, Strube P, Hölzl A, Böhle S, Zippelius T, Lindemann C. Cone-Beam Navigation Can Reduce the Radiation Exposure and Save Fusion Length-Dependent Operation Time in Comparison to Conventional Fluoroscopy in Pedicle-Screw-Based Lumbar Interbody Fusion. J Pers Med 2022; 12(5)

- Zippelius T, Bürger J, Schömig F, Putzier M, Matziolis G, Strube P. Clinical presentation and diagnosis of acute postoperative spinal implant infection (PSII). J Spine Surg 2020 Dec;6(4):765-771.

- Wurster CD, Koch JC, Cordts I, Dreyhaupt J, Otto M, Uzelac Z, Witzel S, Winter B, Kocak T, Schocke M, Weydt P, Wollinsky K, Ludolph AC, Deschauer M, Lingor P, Tumani H, Hermann A, Günther R. Routine Cerebrospinal Fluid (CSF) Parameters in Patients With Spinal Muscular Atrophy (SMA) Treated With Nusinersen. Front Neurol. 2019 Nov 7;10:1179.

- Zippelius T, Strube P, Suleymanov F, Putzier M, Hölzl A. Sicherheit und Effektivität eines in Electron-Beam-Melting-Technik hergestellten Titan-Mesh-Cages zur intersomatischen lumbalen Fusion. Orthopade 2019 Feb;48(2):150-156.

- Heinrich A, Reinhold M, Güttler FV, Matziolis G, Teichgräber UK, Zippelius T, Strube P. MRI following scoliosis surgery? An analysis of implant heating, displacement, torque, and susceptibility artifacts. Eur Radiol 2021. Jun;31(6):4298-4307.

- Strube P, Gunold M, Müller T, Leimert M, Sachse A, Pumberger M, Putzier M, Zippelius T. Influence of curve morphology and location on the efficacy of rigid conservative treatment in patients with adolescent idiopathic scoliosis. Bone Joint J 2021 Feb;103-B(2):373-381.

- Fisahn C, Lindemann C, Burgess B, Strube P, Zippelius T. Lumbar hemivertebra resection in congenital scoliosis utilizing cone-beam navigation: less radiation, more accuracy-proof of concept. Childs Nerv Syst 2021 Jun;37(6):2081-2086.

- Lattig F, Stettin E, Weckbach S. Correction of kyphotic fixed lumbar segments and hypolordosis with the transforaminal lumbar interbody fusion technique. Oper Orthop Traumatol. 2018;30(3): 201-222

Weiterführende Informationen im Internet

- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften AWMF), http://www.leitlinien.net/

- Deutsche Wirbelsäulengesellschaft (DWG), http://www.dwg.org/

- Spine Society of Europe (Euro Spine), http://www.eurospine.org/http://www.dwg.org/